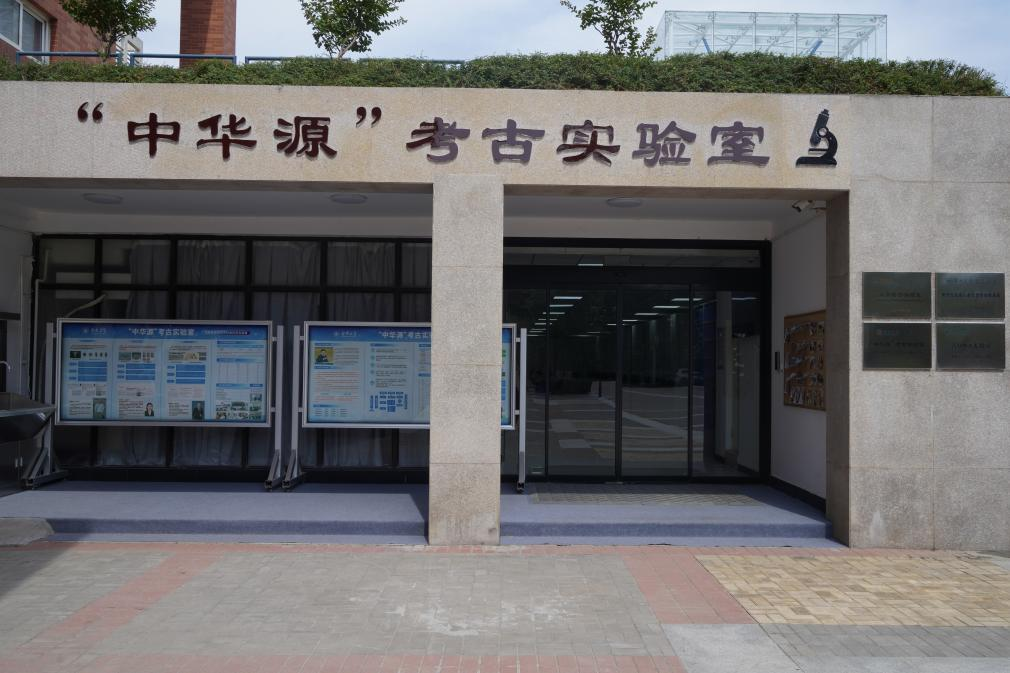

2025年1月13日,“中华源”考古实验室年终工作总结汇报会在郑州大学“中华源”考古实验室召开。社会科学研究院副院长王文成教授、考古与文化遗产学院副院长周亚威教授、姚智辉教授、崔天兴教授和陶大卫教授等多名老师,以及学院硕博研究生参与了本次会议,共同回顾过去一年的工作成果,并展望未来发展方向。会议由周亚威教授主持,于13:40准时在“中华源”考古实验室大厅拉开帷幕。

“中华源”考古实验室年终工作总结汇报会

会议现场

郑州大学考古与文化遗产学院副院长周亚威教授首先致辞,对与会人员表示热烈欢迎。周亚威教授特别指出,这是“中华源”考古实验室首次举办如此规模的年终总结汇报会,涵盖了12个科技考古方向的精彩汇报,每个实验室在今年都取得了丰硕的科研成果,也标志着实验室在中国科技考古领域迈出了坚实的一步,开启了新的征程。

考古与文化遗产学院周亚威教授致辞

社会科学研究院副院长王文成教授发言表示,近几年来,郑州大学考古学在学科建设、科研成果、人才培养等方面呈现出飞速发展的态势。王文成教授对“中华源”考古实验室过去一年的工作给予了高度肯定,认为实验室在多个考古项目中取得了显著成果,为考古学科的发展做出了重要贡献。最后,王教授也对实验室的未来发展寄予了厚望,希望实验室能够继续发挥科研优势,培养更多优秀的考古人才,为中华文明的探索和传承做出更大的努力。

社会科学研究院副院长王文成教授致辞

考古与文化遗产学院姚智辉教授在发言中强调了交流合作的重要性。她指出,科技考古不能闭门造车,不应是孤立的研究,而应加强交流与合作,分享研究成果。只有通过广泛的交流,才能不断拓展研究视野,激发新的研究思路,推动考古学科的创新发展。

考古与文化遗产学院姚智辉教授致辞

随后会议进入了主题报告环节。12个精彩的汇报依次展开,涵盖了石器分析、冶金考古、陶瓷考古、植物考古、动物考古、稳定同位素分析、环境考古、人骨考古等多个研究领域,展现了“中华源”考古实验室在过去一年中所取得的丰富研究成果与学术实力。12个主题报告分为上下两个半场进行,分别由考古与文化遗产学院陶大卫教授和崔天兴教授进行主持。

考古与文化遗产学院林壹副教授以《郑州地区旧石器石料产地调查:进展与思考》为题,研究梳理了郑州地区旧石器的发展序列,探讨了石料来源、采备方式及其对人类生产和栖居决策的影响。发现MIS 3时期脉石英岩块转移距离最远,暗示为狩猎采集者随身工具。不同遗址石料采备方式有差异,未来将整合技术特征,深探原料经济和流动组织。

考古与文化遗产学院林壹副教授汇报发言

考古与文化遗产学院2022级博士研究生史启蒙以《磨制石器微痕量化分析的实践与问题》为题进行了汇报。实验以豫西晋南出土石铲为模型,通过微痕分析和定量数据提取,研究不同活动状态和接触材料对石器表面纹理的影响。发现掘土和除草活动纹理特征相似,判别分析困难。未来研究将引入更多纹理参数或结合其他方法,区分不同活动影响。

考古与文化遗产学院22级博士研究生史启蒙汇报发言

考古与文化遗产学院2024级硕士研究生黄天玮以《史前贝类资源的热加工方法和研究进展综述》为题,探讨贝类食用前热加工情况及方式、温度,推测陶器发明前有有机质容器加热。为确保分析可靠,需对遗址贝类遗存做沉积作用分析,防碳酸钙污染。未来研究将深探热加工温度和方法,助理解史前人类生活与生业模式。

考古与文化遗产学院24级硕士研究生黄天玮汇报发言

考古与文化遗产学院2024级硕士研究生刘新怡以《从出土石球对宋代抛石机模拟》为题,梳理了抛石机的研究现状,包括中国学者对抛石机结构和性能的研究,以及国外学者对不同文明抛石机发展的探讨。通过对郑州商城遗址出土的宋代石球的数据分析,结合文献记录,推断这些石球是用宋代抛石机发射的用于远程作战的。

考古与文化遗产学院24级硕士研究生刘新怡汇报

考古与文化遗产学院2024级硕士研究生刘雪婷以《沟湾遗址出土汉代铅棒的样品制备与检测分析》为题,指出尽管铅文物易腐蚀且出土数量有限,但通过扫描电镜能谱分析等方法,仍可对其成分进行检测。本研究的研究对象为沟湾遗址出土的两件铅棒,通过金相样品制备、观察、XRF检测、SEM-EDS和铅同位素检测等实验过程,发现铅棒为高纯度铸造而成,含少量杂质元素,可能来自冶炼矿石。两件样品均属于普通铅,矿源可能分别来自河南和湖南地区。

考古与文化遗产学院24级硕士研究生刘雪婷汇报

物理学院研究生李鹏程以《现代分析技术在陶瓷考古中的应用》为题,研究展示了2024年陶瓷考古实验室的成果,包括张公巷窑青瓷发展期与成熟期的原料来源和烧制工艺对比,中国安阳相州窑隋代白瓷的着色机理及烧制技术,以及中国河南地区细白瓷的成分特征与烧制工艺的对比分析。2025年的研究规划包括对郑州书院街遗址出土相关陶瓷器和当阳峪窑的进一步研究。

物理学院研究生李鹏程汇报

考古与文化遗产学院2023级硕士研究生赵云以《木炭烧制实验及其在木材考古研究中的意义》为题,以红松和麻栎为实验对象,通过测量、建窑、装窑、点火、封窑、冷却和取炭等步骤,记录了木材的物理变化和出炭量。实验结果表明,不同树种的木炭在烧制后出现不同程度的收缩,且裂纹特征不同。这些发现为考古遗址中出土木炭的直径复原和古人木材利用行为的分析提供了重要参考。

考古与文化遗产学院23级硕士研究生赵云汇报

考古与文化遗产学院2024级硕士研究生李梓檬以《浅谈中国史前猪下颌随葬习俗》为题,梳理了史前时期不同地区墓葬中随葬猪下颌骨的现象,探讨了其起源、发展和意义。研究发现随葬猪下颌骨的习俗在新石器时代晚期逐渐增多,分布广泛。随葬形式多样,摆放位置不固定,反映了社会分化和宗教信仰。

考古与文化遗产学院24级硕士研究生李梓檬汇报

考古与文化遗产学院2022级硕士研究生蔡春超以《食物生产与城市化:稳定同位素视角下中国北方地区东周时期豆类作物的种植》为题,研究对象包括官庄和雍梁故城遗址出土的炭化大豆和小豆,以及现代样本。通过植物碳氮稳定同位素分析和炭化实验,研究发现官庄大豆可能采取小规模、精细化种植,而雍梁故城小豆则大规模种植,可能是作为前茬作物恢复农田肥力。

考古与文化遗产学院22级硕士研究生蔡春超汇报

考古与文化遗产学院2022级硕士研究生喻兆群以《稳定同位素视野下汉至三国时期江西地区的人群饮食及农业发展》为题进行了汇报。研究通过分析人骨的碳氮稳定同位素,探讨了不同时期江西地区人群的饮食结构和农业发展情况,揭示了东汉早期不同等级身份的饮食差异以及农业发展的原因。

考古与文化遗产学院22级硕士研究生喻兆群汇报

考古与文化遗产学院2022级硕士研究生魏荣荣以《河南孟津新庄东汉帝陵烧窑遗址综合研究》为题,通过对遗址考古发掘和综合研究,探讨烧窑选址、年代、粒度、磁化率、烧矢量、土壤微形态、燃料、烧成温度及数据估算等多方面。结果显示,砖坯土壤源自当地全新世古土壤,燃料为壳斗科木炭,烧成温度930℃至1020℃。

考古与文化遗产学院22级硕士研究生魏荣荣汇报

考古与文化遗产学院2022级硕士研究生席凡皓以《回顾与展望:2024年人骨考古实验室年度工作总结》为题,总结了2024年人骨考古实验室的年终工作。在实验室建设方面,建立了标本库和古DNA实验室,接待了大量参观者。学术交流方面,与多所国际知名大学合作,参与了多个国际国内会议。科研成果方面,获得了多项奖项和发表了多篇高质量论文。展望2025年,人骨考古实验室有望迎来更多令人瞩目的成果。

考古与文化遗产学院22级硕士研究生席凡皓汇报

会议期间,各老师对每个报告进行了精彩点评,提出了宝贵的意见与建议,促进了学术交流与思想碰撞。

考古与文化遗产学院陶大卫教授点评

考古与文化遗产学院崔天兴教授点评

考古与文化遗产学院李凡副教授点评

考古与文化遗产学院朱思媚副教授点评

汇报结束后,会议现场气氛热烈,年度最佳报告的投票选举活动随即展开,旨在表彰优秀研究成果,激励科研人员继续努力。经过老师和同学们的认真思考与慎重投票,最终投票结果揭晓。荣获一等奖的是物理学院2022级博士研究生李鹏程的报告《现代分析技术在陶瓷考古中的应用》。荣获二等奖的是考古与文化遗产学院2024级硕士研究生黄天玮的报告《史前贝类资源的热加工方法和研究进展综述》。荣获三等奖的是考古与文化遗产学院2022级硕士研究生魏荣荣的报告《河南孟津新庄东汉帝陵烧窑遗址综合研究》。考古与文化遗产学院崔天兴教授为获奖者为获奖者们颁发了荣誉证书与奖品。

一等奖

李鹏程:《现代现代分析技术在陶瓷考古中的应用》

二等奖

黄天玮:《史前贝类资源的热加工方法和研究进展综述》

三等奖

魏荣荣:《河南孟津新庄东汉帝陵烧窑遗址综合研究》

此次年终总结汇报会的成功举办,不仅为“中华源”考古实验室的科研人员提供了一个展示成果、交流思想的平台,也为郑州大学考古学科的发展注入了新的动力。未来,“中华源”考古实验室将继续秉持开放、创新、合作的理念,不断探索考古学科的新领域,为中华文明的研究和传承贡献更多的智慧和力量。

“中华源”考古实验室