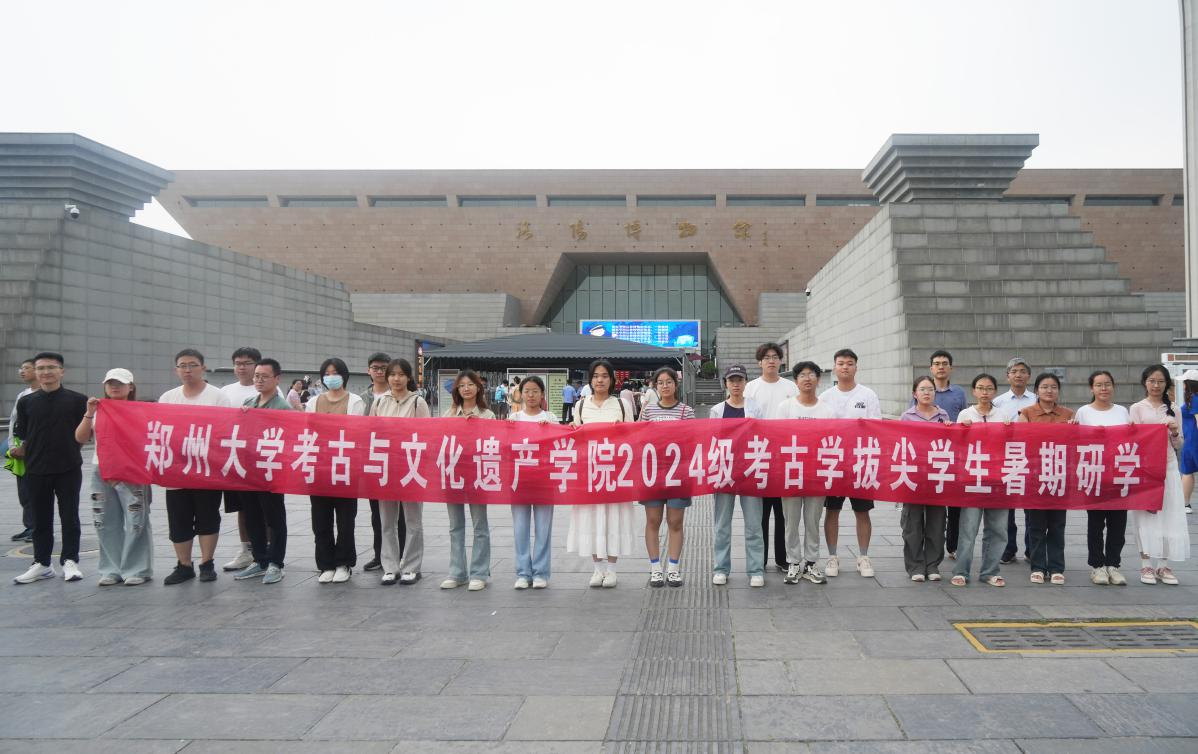

7月10日-11日,郑州大学考古与文化遗产学院组织2024级考古学拔尖学生赴洛阳开展暑期研学活动,集中考察了偃师古城村遗址、二里头遗址、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆和洛阳博物馆。活动由郜向平、丁思聪、郑龙龙、郭士嘉、刘贺5位老师带队,21名2024级考古学本科生参与,共同完成了一场跨越四千年的文明之旅。

第一站:偃师古城村遗址

7月10日上午,研学第一站抵达偃师古城村遗址。该遗址位于洛河之北,与二里头遗址隔水相望,目前已发现二里头文化时期的三条壕沟和一道夯土墙对二里头遗址形成围合之势,为探索二里头都邑布局提供了重要线索。

洛阳市考古研究院副研究员、古城村遗址项目负责人程召辉老师介绍遗址基本情况。同学们俯身探方、观察土层遗迹,对偃师古城村遗址有了更清晰的认识,感受到考古工作“土中找土”的严谨细致。

第二站:二里头遗址

跨过洛河,研学师生来到了著名的二里头遗址。作为东亚大陆最早的广域王权国家遗存,二里头遗址被认为是夏朝中晚期的都城遗址,被称为“最早的中国”。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛老师向研学师生介绍了二里头遗址的总体布局、发掘历程和重要出土文物。研学师生走在二里头遗址的井字形大道和宫室建筑基址之上,感受着华夏历史的厚重。

第三站:二里头夏都遗址博物馆

7月10日下午,研学师生走进二里头夏都遗址博物馆。这座以青铜与夯土构建起的博物馆与“夏都遗韵”交相辉映,系统展示了二里头遗址的考古成果与文明图景。网格纹青铜鼎、乳钉纹爵等“重器”静默无声却威仪自显;绿松石龙形器前,师生围绕玉石来源与图腾象征展开探讨;互动屏上演示的铜牌饰铸造流程,让青铜时代的匠心美学再现荣光。

第四站:洛阳古墓博物馆

7月11日上午,研学师生走进坐落于北邙山下的洛阳古墓博物馆。该馆汇聚25座原貌迁移的历代墓葬,以其宏大规模、独特风格和丰富藏品成为世界首屈一指的古墓专题博物馆。从西汉壁画墓中的砖彩绘,到东汉券顶砖室墓的画像;从北魏墓室渐现的民族融合特征,到唐代壁画墓中丰富的胡人俑群,再到宋代砖墓中的精美藻井,墓葬形制与随葬器物的演变深刻反映了不同朝代社会文化的变迁。

第五站:洛阳周王城天子驾六博物馆

中午时分,研学师生来到洛阳周王城天子驾六博物馆。该馆位于东周王城遗址区的东北部,是一座以原址保护展示的东周时期大型车马坑遗址的专题博物馆,数座车马组成的庞大矩阵完整保存着东周时期的王城记忆,殉马侧卧和青铜軎饰,生动展现了东周时期的王城礼制和制车工艺的细节。同学们望着博物馆外那组复原的“天子驾六”车马,“萧萧马鸣,悠悠旆旌”仿佛回荡耳畔。

第六站:洛阳博物馆

7月11日下午,师生来到本次研学的最后一站——洛阳博物馆,其建筑外形如方鼎屹立,寓意“定鼎洛邑”“鼎立天下”。洛阳博物馆以时间为顺序展示了河洛文明在在史前、夏商周、汉魏、隋唐、五代、北宋等时期的发展历程。从二里头时期的青铜爵和绿松石龙形器,到东周王陵金村大墓出土的窃曲纹铜鼎;从曹魏时期的白玉杯,到盛唐时代的“唐三彩”,馆内每一件馆藏品都有着重要的历史价值,让同学们对河洛文明有了更深入的了解。

研讨会

研学尾声,师生围坐研讨。近两个小时的交流,同学们针对研学参观的二里头遗址布局、墓葬制度与社会等级、绿松石器等方面分享心得体会。郜向平老师鼓励大家要勇于“发现问题”,更要学会通过“研究问题”来“解决问题”,在自己感兴趣的领域不断求索,为未来的专业学习明确清晰的方向。

结语:

本次研学之旅沿洛河两岸串联起河洛文明的不同时期,通过实地考察和研讨交流,同学们不仅触摸到“最早的中国”的历史印记,也更深刻理解了考古学揭示文明、传承文化的重要使命。

洛阳研学活动虽已结束,但探索文明的脚步永不停歇!(拍照:李知潼 撰稿:许芷妍)