山茱萸(Cornus officinalis Siebold & Zucc.)为我国传统大宗药材,药用部分为其干燥成熟果肉,传统医学认为山茱萸具有补益肝肾、收涩固精之功效。山茱萸药用历史久远,是中医临床常用的药材。山茱萸主产于我国河南、陕西和浙江等地,集中分布在伏牛山、秦岭和天目山的广大低山丘陵地区。由于山茱萸研究起步较晚,目前其遗传背景研究相对薄弱,而且山茱萸种苗来源复杂、多种质混种,导致山茱萸存在种源混乱、药材质量良莠不齐的问题。

郑州大学伏牛山站研究人员与中科院昆明植物研究所、河南中医药大学合作,基于广泛的野外调查和取样,选取国内主产区17个山茱萸居群为研究材料,对其果实表型性状以及药效成分含量进行研究,并利用筛选的11对SSR引物对46个山茱萸居群的遗传多样性和群体结构进行分析。本研究从果实形态性状、药效成分含量和遗传多样性三个方面对山茱萸种质资源开展综合评价,初步厘清了国内主产区山茱萸种质资源的遗传状况。

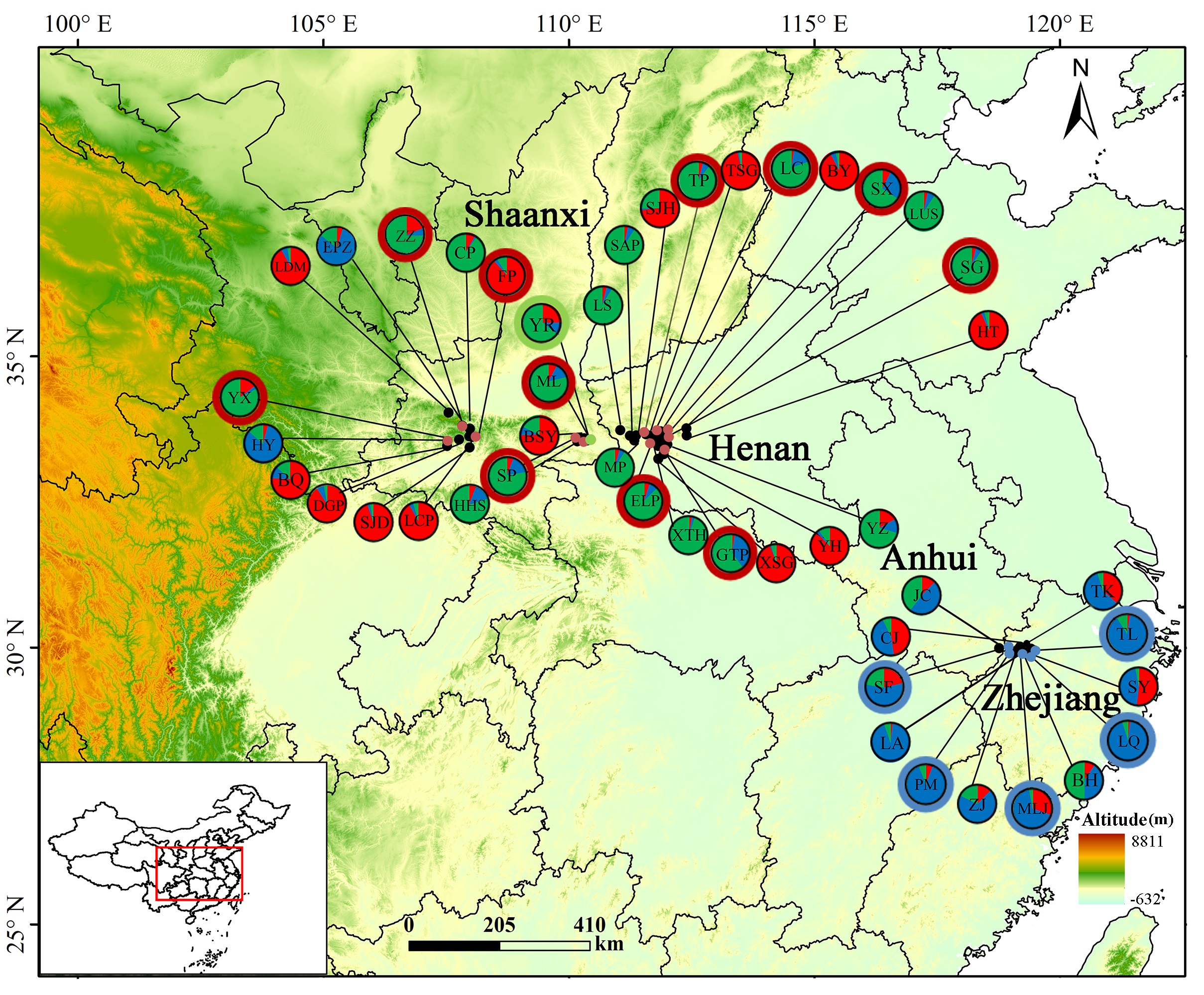

研究发现,山茱萸居群具有较高的果实表型多样性,且各居群药效成分含量存在较大差异;基于果实形态性状、药效成分含量和SSR数据的聚类结果均支持浙江分布的山茱萸居群与河南、陕西的居群有明显差异;山茱萸的遗传多样性水平较高,居群间遗传分化较弱,大部分个体具有混合的遗传成分,尤其是河南和陕西的居群;我们推测长期的密集栽培和广泛的种质交换可能导致了山茱萸居群的遗传混杂和界限模糊的现象。

综合分析的结果表明,山茱萸果实表型和药效成分含量变异丰富,遗传多样性较高,可为选育高产、优质的山茱萸新品种奠定基础。山茱萸浙江居群果实大而重,药效成分含量高,河南和陕西居群有些种类的药效成分含量高,同时具有较多的私有等位基因,可为特定品种的选育提供参考,同时具有较高的保护价值。浙江与河南、陕西的山茱萸有较大遗传分化,在引种时应科学选取种源,明确其种源地,避免出现遗传污染和远交衰退等现象。

研究成果为山茱萸种质资源的保护和利用提供了新的理论参考,并以Morphological, chemical and genetic analyses reveal high diversity and blurred genetic boundaries in Cornus officinalis Siebold & Zucc. in China为题发表在期刊 Industrial Crops and Products上。研究得到了国家自然科学基金项目的资助。中科院昆明植物研究所张宁宁博士为论文第一作者,郑州大学伏牛山站陆阳博士为论文通讯作者,河南中医药大学研究生杨丽丽、中国科学院昆明植物研究所马永鹏研究员、郑州大学伏牛山站黄进勇教授、朱世新教授、研究生董浩、赵壮参与了本项工作。

图1 国内主产区山茱萸居群的遗传结构地理分布图

图2 基于微卫星数据的山茱萸居群的遗传结构和遗传分化

图3 山茱萸居群的果实表型变异