在全球气候变化背景下,植物物种的生存面临着极大挑战。为了评估植物物种响应气候变化的能力,我们需要了解植物适应环境变化的遗传基础和适应潜力。孑遗植物经历了许多地质、气候历史事件并成功存活下来,目前通常种群规模较小,地理分布受限,为研究植物物种的局域适应和灭绝机制提供了绝佳机会。了解孑遗植物在气候变化下的适应性遗传变异和遗传脆弱性,对于其保护和管理工作至关重要。

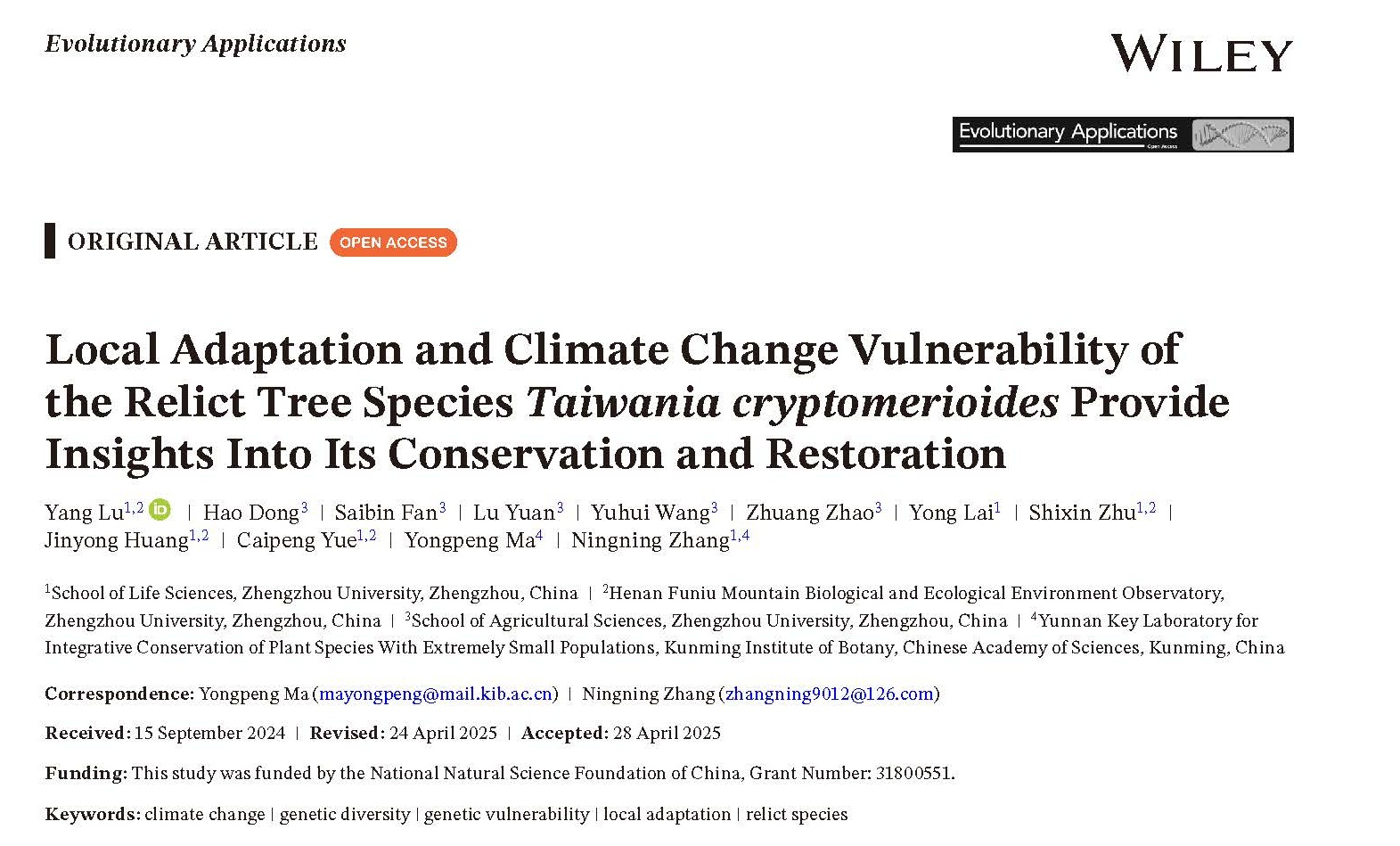

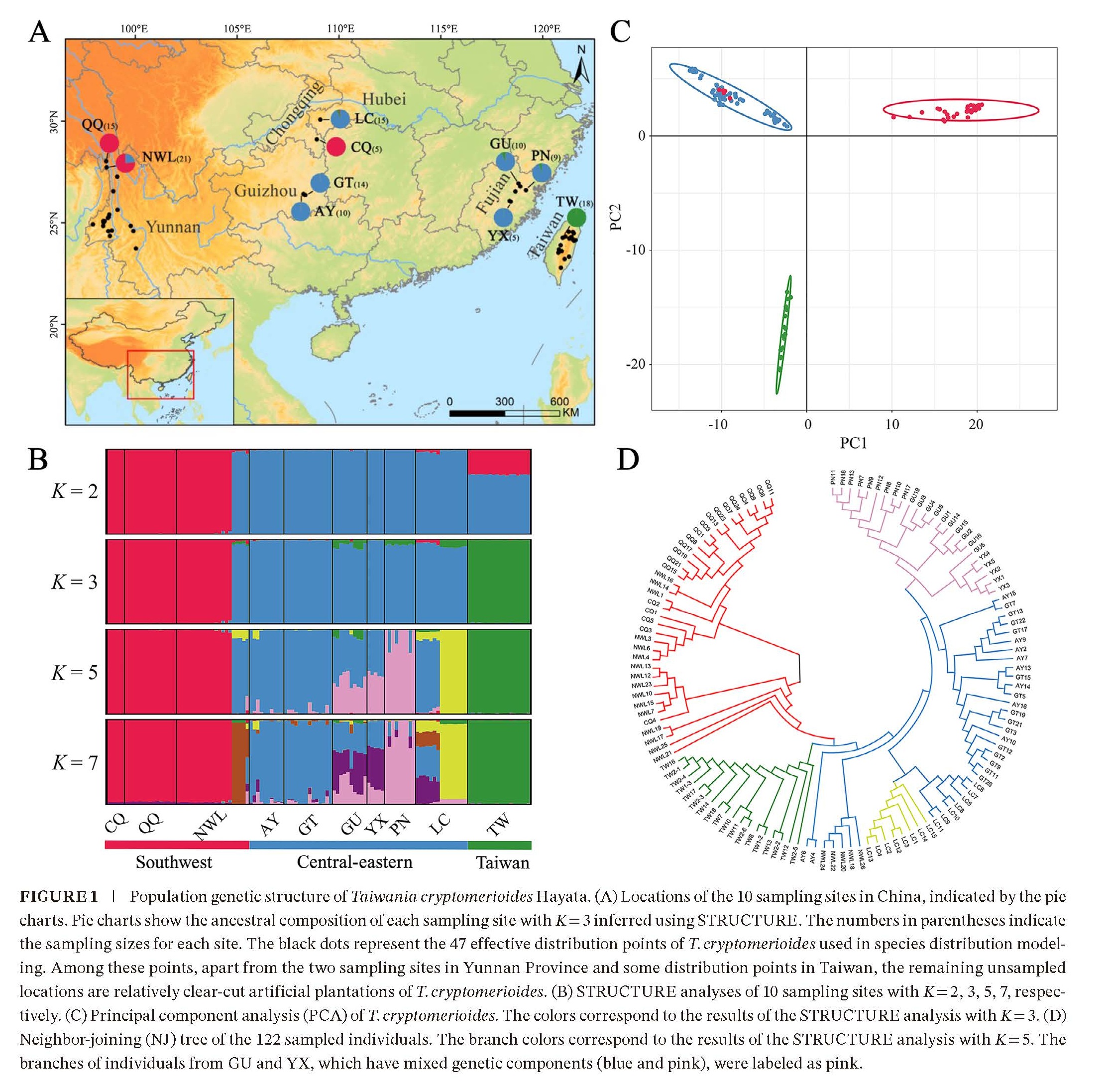

郑州大学伏牛山站研究人员与中国科学院昆明植物研究所合作,选取孑遗树种台湾杉(Taiwania cryptomerioides Hayata)为研究对象,采用景观基因组学方法,基于广泛的野外调查和取样,对野外采集的10个台湾杉居群的122个个体进行简化基因组测序(RAD-seq),评估台湾杉的遗传多样性和遗传结构,探讨气候因素驱动的适应性进化的遗传基础,并预测未来气候变化背景下台湾杉的地理分布与适应潜力。

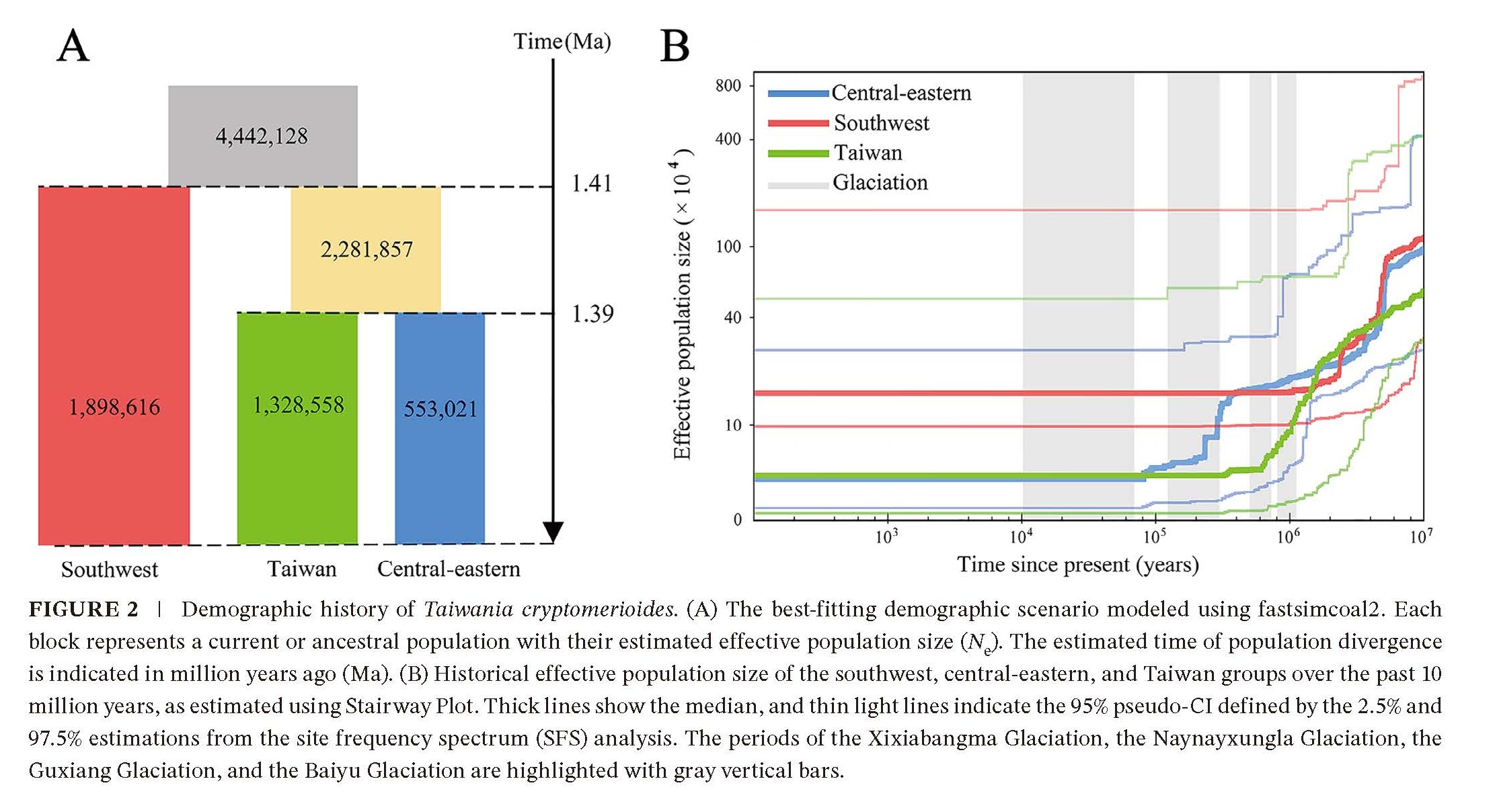

研究发现,台湾杉居群可以分为西南谱系(SW)、中东部谱系(CSE)和台湾谱系(TW)三个谱系。检测到显著的环境隔离(IBE)和地理隔离(IBD)信号,其中环境因素在塑造台湾杉空间遗传变异中的作用比地理因素更为重要。此外,筛选到的一些异常位点与植物的防御和胁迫响应相关,这可能反映了其适应的基因组基础。

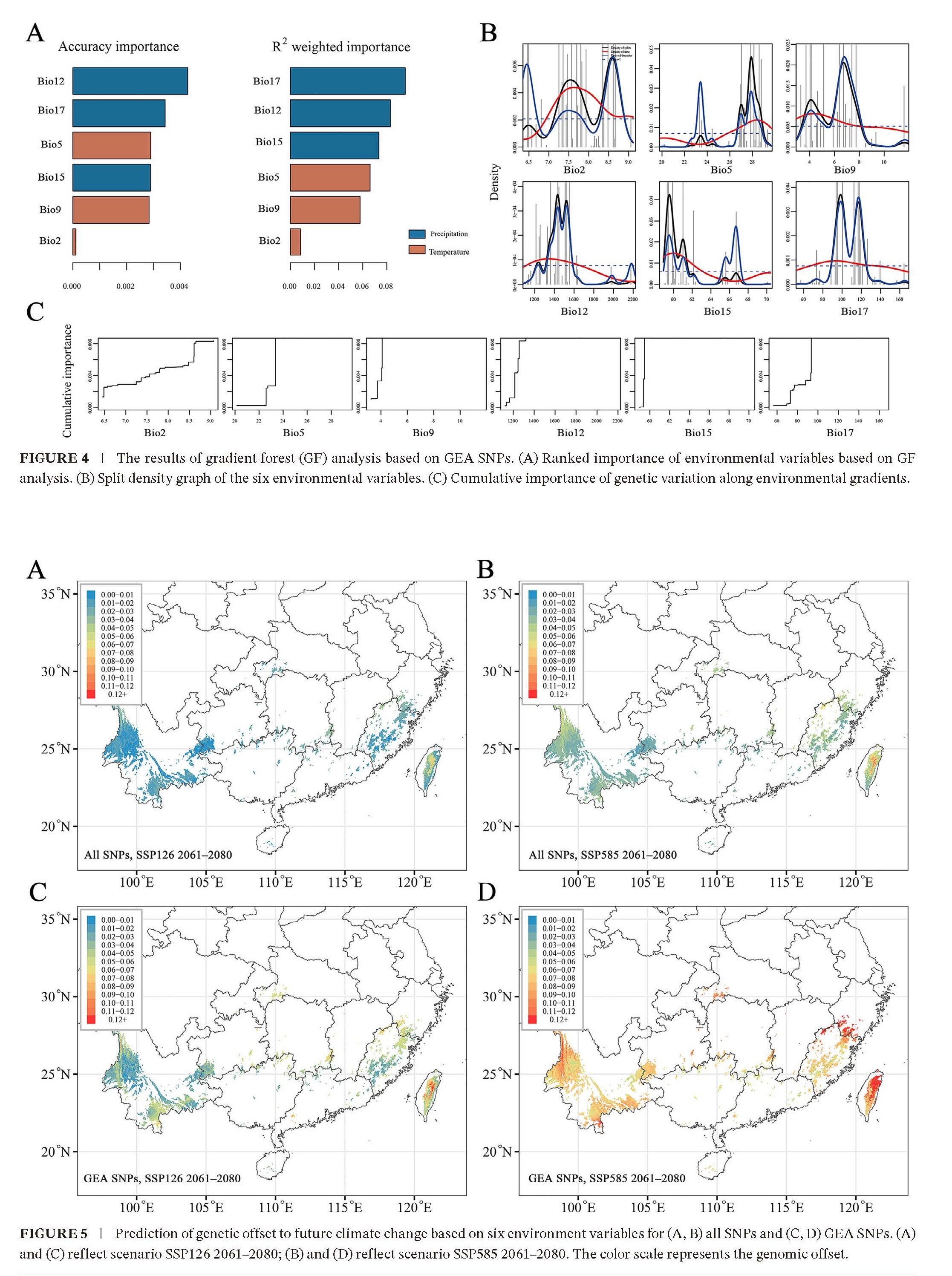

梯度森林(GF)分析表明,与降水相关的变量在驱动台湾杉适应性变异方面起着重要作用。生态位模型(ENM)和梯度森林(GF)分析均揭示,相较于其他类群,中东部谱系对未来气候变化更为脆弱,表现为分布区收缩和较高的遗传偏移,表明这些居群可能面临更高的衰退或局部灭绝风险。这些发现深化了我们对孑遗树种局域适应性和气候变化脆弱性的理解,并将为未来台湾杉的保护和恢复计划提供指导。

近日,该研究成果以Local adaptation and climate change vulnerability of the relict tree species Taiwania cryptomerioides provide insights into its conservation and restoration为题发表在国际进化生物学主流期刊Evolutionary Applications上。郑州大学伏牛山站陆阳副教授为论文第一作者,中国科学院昆明植物研究所马永鹏研究员和郑州大学生命科学学院张宁宁副研究员为论文通讯作者,郑州大学伏牛山站黄进勇教授、朱世新教授、岳彩鹏教授、研究生董浩、樊赛斌、袁璐等参与了本项工作。研究得到了国家自然科学基金项目的资助。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eva.70113