林木的遗传多样性可以反映其适应环境变化的潜力,是物种保护和维持森林生态系统稳定性的必要条件,也是开展林木良种选育的基础。了解人工林的遗传多样性及其种源,将有助于支持恢复项目中的遗传监测和种源选择,并增强人工林在气候变化下的适应力和恢复力。然而,关于许多乡土树种人工林的种源和遗传变异信息尚不充分。

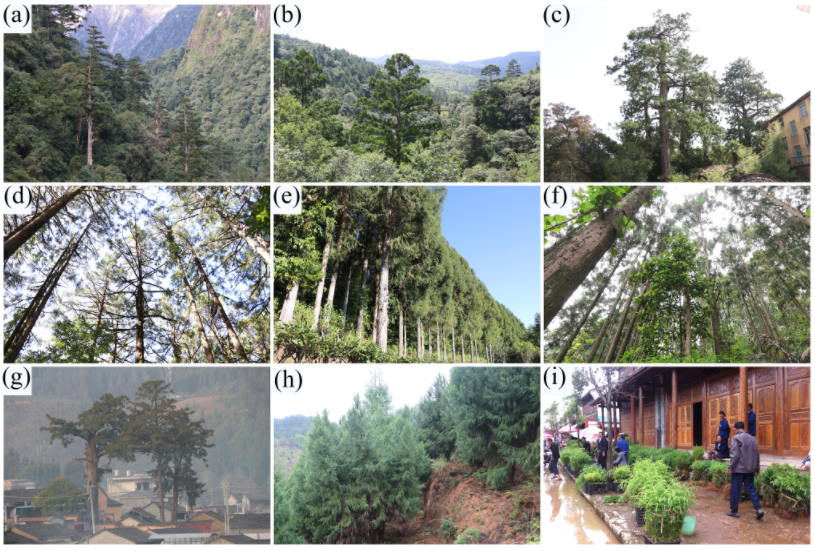

台湾杉(Taiwania cryptomerioides Hayata)是我国珍贵的乡土树种,也是濒危的孑遗裸子植物之一,目前已成为南方山地区重要的造林树种,具有良好的发展潜力。通过人工造林,台湾杉种群得到迅速恢复,目前在我国云南西部和台湾发展有较大规模的人工林,在贵州、福建、广西等亚热带地区也有广泛的引种栽培。了解现有台湾杉人工林的遗传多样性和种源信息,将有利于促进台湾杉人工林的可持续发展。

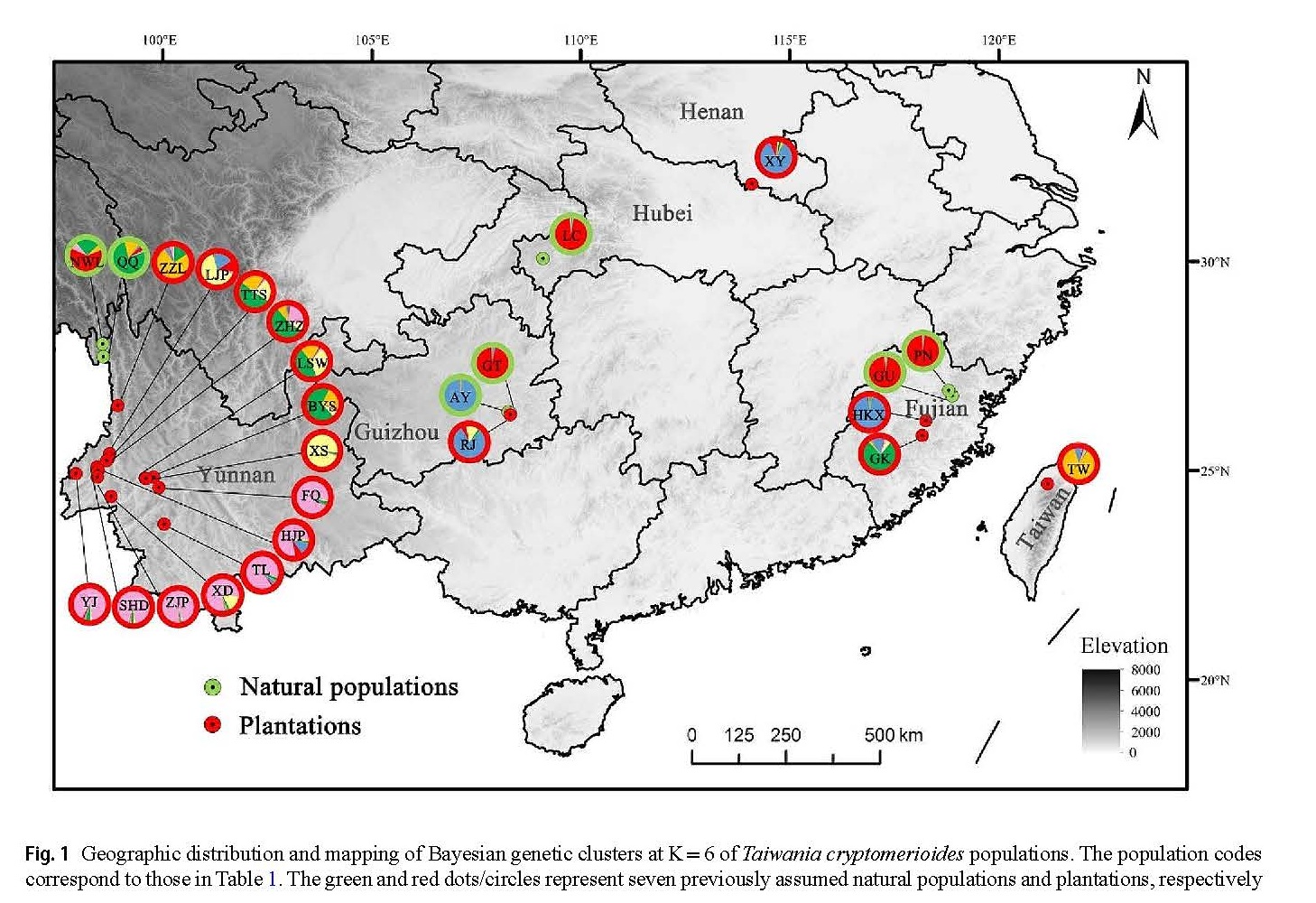

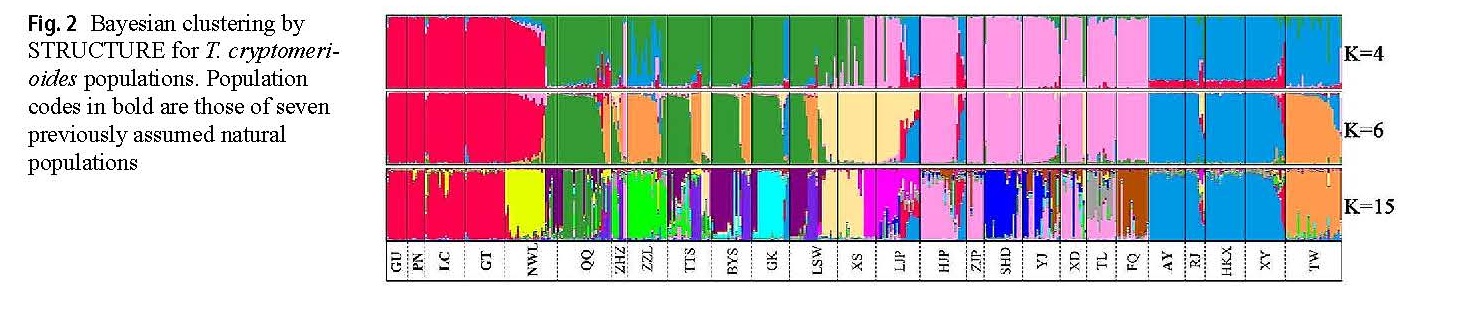

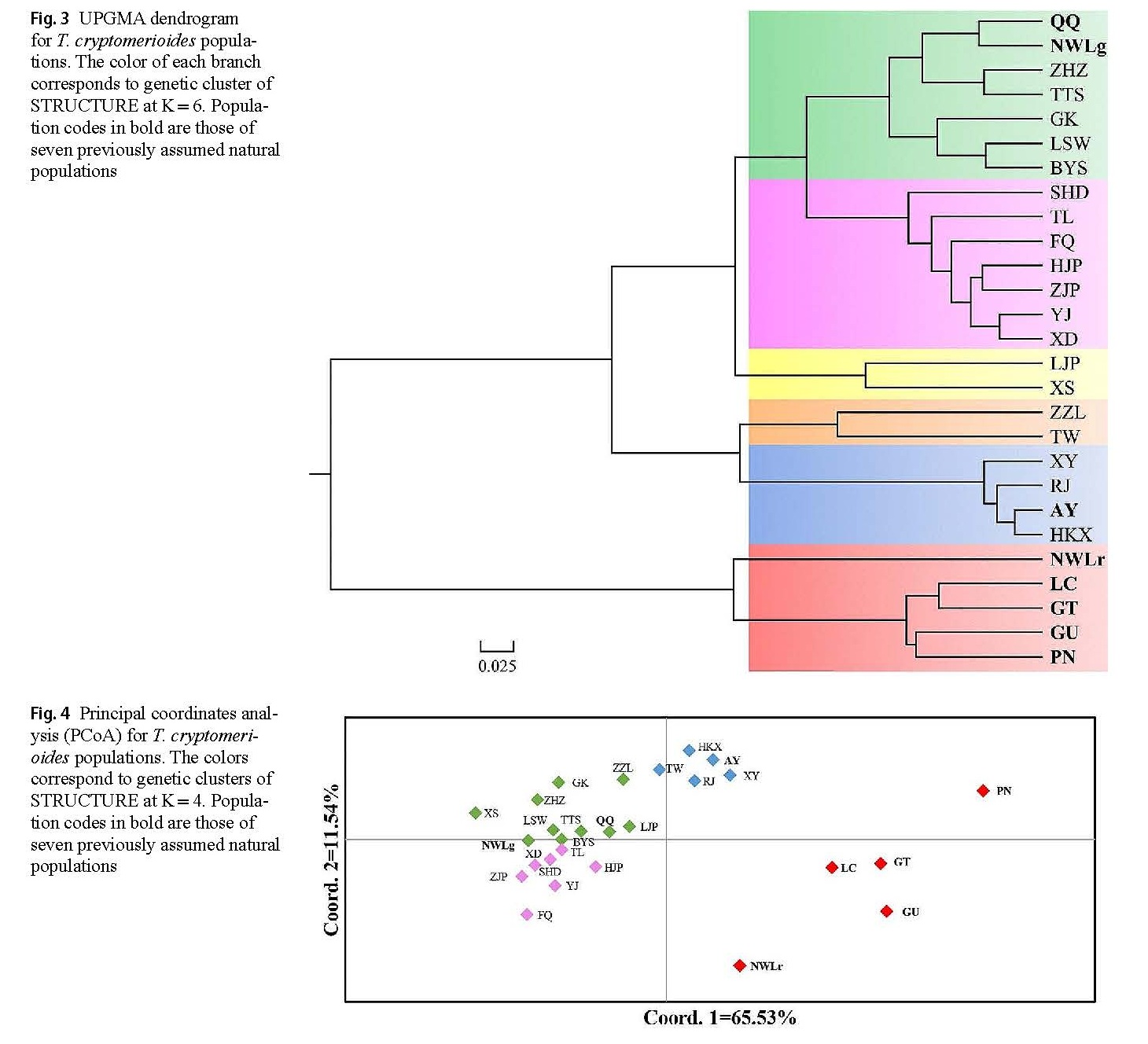

该研究基于简化基因组测序开发的12个台湾杉微卫星(SSR)分子标记,利用群体遗传学方法对7个台湾杉天然种群和19个人工林种群的遗传多样性和遗传结构进行全面的评估,旨在阐明台湾杉人工林的遗传现状和存在的问题,分析人工林和天然林的遗传差异和关系,探明人工林的地理起源,提出对台湾杉种质资源保护及人工林种源利用的建议和措施。

结果显示,台湾杉人工林相比天然种群表现出更低的遗传多样性和更近的遗传距离,揭示了大多数台湾杉人工林种源单一、遗传基础狭窄的问题。研究结果表明,大部分台湾杉人工林源自该物种天然分布区的两个区域:滇西北的高黎贡山和黔东南的雷公山。有趣的是,研究发现滇西地区的部分人工林可能代表了独特的遗传资源。

基础上述结果,该研究提出了台湾杉种质资源的保护策略以及种源选择的遗传指导原则。该研究将有助于促进台湾杉人工林的可持续发展,并可为国内外的森林经营管理提供有价值的参考。我们建议,未来的森林恢复项目应考虑将人工林的遗传监测纳入其中。

近日,该研究成果以Genetic diversity and the origin of Taiwania cryptomerioides plantations in South China: implications for conservation and restoration为题发表在国际林学期刊European Journal of Forest Research上。郑州大学伏牛山站已毕业研究生秦梦云、中国科学院昆明植物研究所张宁宁博士为论文第一作者,郑州大学伏牛山站陆阳副教授为论文通讯作者,郑州大学伏牛山站黄进勇教授、朱世新教授、岳彩鹏教授、研究生董浩参与了本项工作。研究得到了国家自然科学基金项目的资助。

原文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s10342-024-01683-z