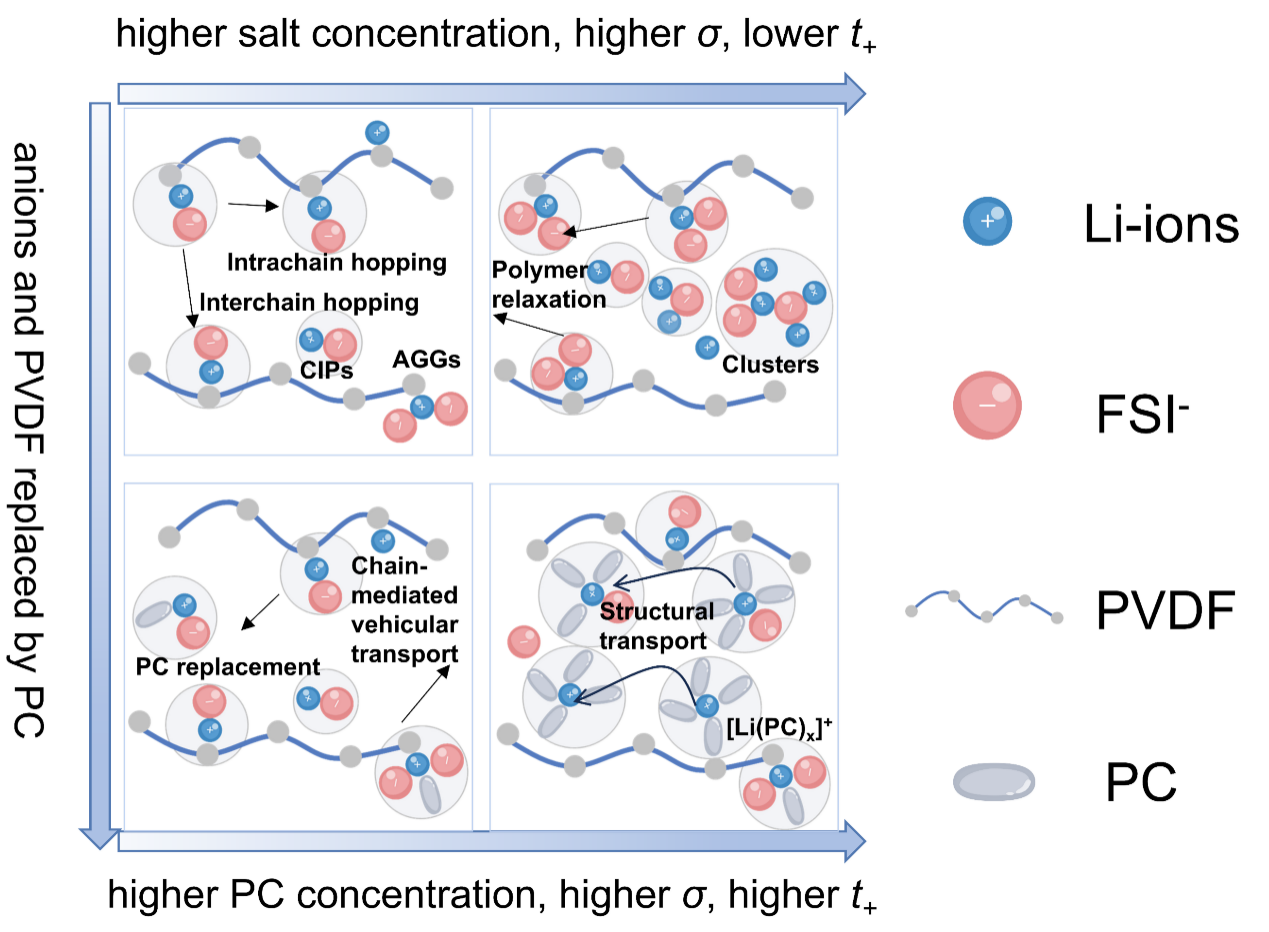

聚偏氟乙烯(PVDF)基电解质作为锂离子电池用固态聚合物电解质(SPEs)展现出巨大潜力,其独特的结构被认为能有效促进离子传输。然而,关于电解质组分如何影响导电性能、乃至是否/如何改变PVDF基电解质中的离子传输机制,目前仍存争议。此外,常用于研究离子传输的分子模拟方法,其理论基础多建立在理想电解质模型之上,难以适配PVDF基电解质中复杂的离子-聚合物配位环境。

为攻克上述难题,研究团队创新性地融合分子动力学模拟与昂萨格传输理论,构建了基于昂萨格传输系数解析与配位环境量化分析的研究框架,实现了PVDF基电解质中离子传输性能与机制的协同解耦。基于该框架,系统模拟了不同锂盐浓度及增塑剂含量下的离子传输行为,所得性能预测结果与实验数据高度吻合,首次从原子尺度揭示了PVDF电解质"结构-机理-性能"的构效关系。研究进一步提出增塑剂临界含量阈值,为聚合物电解质组分优化提供了理论指导。本研究建立的框架可拓展至同类弱相互作用聚合物-盐体系,推动聚合物电解质的定向设计,为发展高性能、实用化的下一代储能技术奠定了科学基础。

相关成果以"Decoupling Ionic Transport Mechanism and Properties in PVDF-Based Electrolytes: Insights from Molecular Dynamics Simulations"为题,发表于化工领域知名期刊《Chemical Engineering Science》。郑州大学化工学院为论文第一完成单位,硕士研究生时家伟为第一作者,田芸副教授为通讯作者。研究获国家重点研发计划、国家自然科学基金、河南省自然科学基金及龙门实验室前沿探索项目联合资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ces.2025.122353。

作者简介:

时家伟(第一作者),本科毕业于郑州大学化工学院化学工程与工艺专业,现为材料与化工专业2023级研究生,师从田芸副教授。

田芸(通讯作者),郑州大学化工学院副教授,2012年和2017年分别于华东理工大学和美国加州大学河滨分校获得工学学士和博士学位,博士期间师从统计热力学专家吴建中教授。主要研究方向是结合经典密度泛函理论等统计热力学方法与机器学习算法,对限域空间中流体在主体和界面相的热力学平衡分布和动力学迁移性质进行多尺度模拟,预测电池的宏观性能并进行系统优化。主持国家自然科学基金面上项目一项,国家自然科学基金青年项目以及河南省优秀青年基金。近年来以通讯作者或第一作者身份在AIChE J.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv Mater、Energy Environ Sci.、ACS Energy Lett.等期刊上发表论文近20篇。

周震,郑州大学化工学院院长、长江学者、享受国务院政府特殊津贴专家。主持国家重点研发计划项目课题和国家自然科学基金重点项目等研究,通过高通量计算、实验与机器学习相结合设计可再生能源存储与转化材料与系统。在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.和Adv. Mater.等期刊上发表论文350余篇,被引48000余次,h-index为123。2014-2023年连续11年入围“爱思唯尔”中国高被引学者榜。2018-2024年连续七年入选“科睿唯安”全球高被引科学家。2020年入选英国皇家化学会会士(FRSC)。现为Journal of Materials Chemistry A和Green Energy & Environment等期刊副主编、Journal of Power Sources编辑以及Batteries & Supercaps和《过程工程学报》等期刊编委,中国电子学会化学与物理电源技术分会第八届委员会委员、中国化学会理论化学专业委员会委员、中国自然资源学会资源循环利用专业委员会委员和河南省委决策咨询委员会委员。