近日,实验室许群院长团队崔鑫炜教授与材料科学与工程学院杜江副教授合作,在锂金属电池中固态电解质界面的研究中取得进展,相关成果以“Revisiting Dipole-Induced Fluorinated-Anion Decomposition Reaction for Promoting a LiF-Rich Interphase in Lithium-Metal Batteries”为题发表在国际期刊《Nano-Micro Letters》上。炼焦煤绿色开发全国重点实验室为共同通讯单位,王柳副教授和硕士研究生郭佳慧为共同第一作者,崔鑫炜教授和杜江副教授为共同通讯作者。

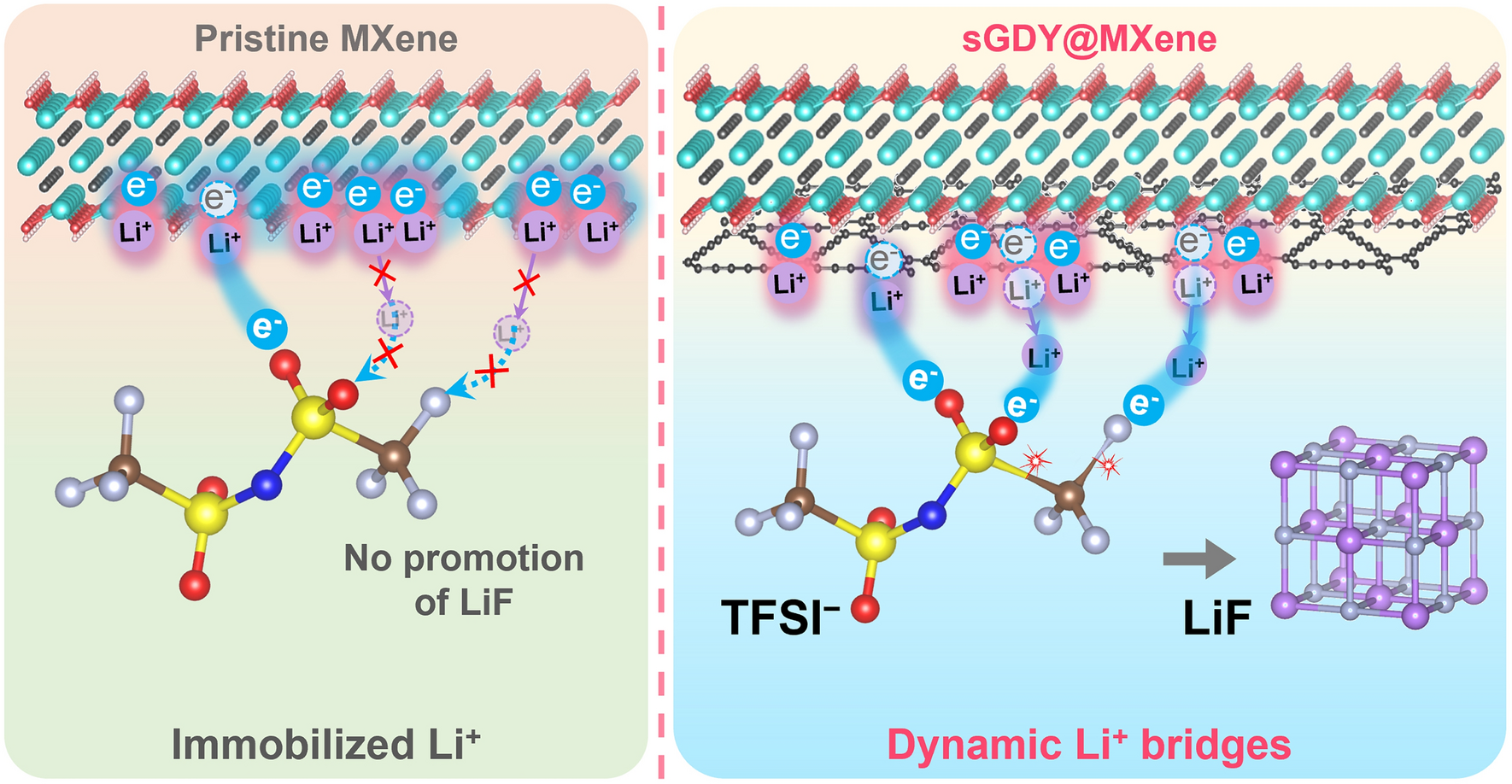

构筑富含LiF的固态电解质界面(SEI)被认为是提升锂金属电池(LMBs)安全性和循环寿命最重要的策略之一,而SEI中LiF的形成机制尚存争议。本研究表明,与直接从表面极性基团向双(三氟甲磺酰基)酰亚胺(TFSI⁻)转移电子以诱导富含LiF的SEI形成的常规认识不同,偶极诱导的氟化阴离子分解反应始于极性表面对锂离子的吸附,并且高度依赖锂离子在界面上的迁移率。为证明这点,本文作者成功制备了单层石墨炔/MXene(sGDY@MXene)异质结构,并将其集成到商用聚烯烃隔膜表面。研究发现,sGDY@MXene具有一定的亲锂性,吸附在其上的锂离子桥接了电子供体sGDY@MXene和TFSI⁻,促进了TFSI⁻分解反应中的界面电荷转移。与此同时,sGDY@MXene还赋予了所吸附锂离子的高界面迁移率,使它们能够快速迁移至最佳反应位点,从而加速了锂离子与O=S=O上的O以及反应中间产物–CF₃⁻上F的配位过程,促进了TFSI⁻键的断裂并形成LiF。相比之下,虽然纯MXene片层具有更强的亲锂性,但锂离子在纯MXene片层上的迁移能垒也更高,阻碍了这一系列的桥接与断键过程。本工作重新审视了富含LiF的SEI膜形成机制,强调了平衡界面亲锂性和Li离子的高界面迁移率对于促进偶极诱导氟化阴离子分解的重要性,为电极-电解质界面结构设计提供了新的理论指导。

锂离子桥接的电荷转移过程示意图

该研究得到国家自然科学基金和河南省重点研发专项的支持。

文章下载链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s40820-024-01637-5