随着电动汽车、无人机及规模化储能电站等新兴技术的快速发展,市场对兼具长循环寿命与高能量密度特性的新型储能器件提出了迫切需求。在这一背景下,碱金属-硫电池凭借其高达1675 mAh g-1的理论比容量、显著的能量密度优势以及丰富的硫资源储备,被视为极具发展潜力的下一代储能体系。然而,该体系在实际应用中仍面临两大关键科学挑战:一是多硫化物中间体的穿梭效应导致活性物质持续流失;二是硫物种氧化还原反应动力学迟缓。这两个因素严重制约了电池的循环稳定性。

针对这一挑战,郑州大学刘一漾副研究员和周震教授团队创新性地采用简易焦耳热一步合成法,通过精准调控高熵合金d带中心实现了电子结构的优化设计。密度泛函理论(DFT)计算表明,所开发的NiCoFeCuMo(HEA-Mo)催化剂具有最优的电子构型和理想的d带中心位置。深入的理论分析揭示,HEA-Mo能够显著降低硫转化过程中液-固与固-固相变的反应能垒,不仅提升了硫还原反应动力学,还有效抑制了多硫化物的穿梭效应,充分展现了高熵合金的"鸡尾酒效应"。得益于此,HEA-Mo@PP改性隔膜展现出优异的机械性能,可在长达1000小时的循环测试中维持稳定的锂沉积/剥离行为。基于该改性隔膜组装的锂硫电池和室温钠硫电池均表现出卓越的循环稳定性和较低的容量衰减率。这项研究不仅为高熵合金电子结构的精准调控提供了理论指导,更为开发下一代高性能储能系统开辟了新的材料设计思路。

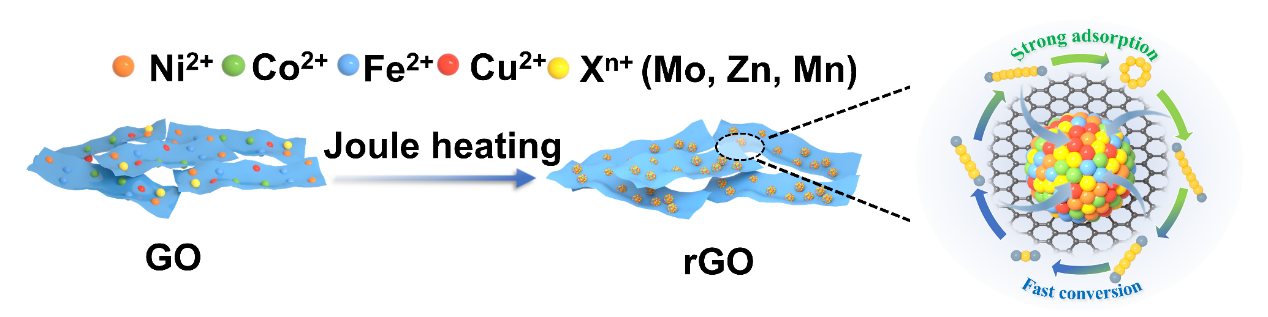

图1:电子构型可调的高熵合金催化剂的制备示意图

相关成果以“High-Entropy Alloy Catalysts with Tunable Electronic Configurations for Enhanced Sulfur Reduction Electrocatalysis”为题,在国际顶级期刊Chemical Science上发表研究性论文。郑州大学化工学院为第一通讯单位,郑州大学新能源科学与工程交叉研究中心刘一漾副研究员和周震教授为共同通讯作者,硕士研究生史静格为论文第一作者,硕士研究生何旭为共同第一作者。

文章链接:http://dx.doi.org/10.1039/D5SC04586J

作者简介:

史静格(第一作者),郑州大学2023级硕士研究生,2023年毕业于洛阳师范学院应用化学专业,师从刘一漾副研究员,主要从事碱金属-硫电池催化剂开发等方面的研究。

何旭(共同第一作者),郑州大学2024级硕士研究生,2023年在桂林理工大学获得化学工程与工艺学士学位,次年考入郑州大学化工学院,师从焦梦改副研究员。主要从事电催化机制的理论计算方面的研究。

刘一漾(通讯作者),郑州大学化工学院副研究员、博导。亚利桑那州立大学硕士;北卡莱罗纳大学纳米科学与工程交叉研究院博士。师从南开大学陈永胜教授,研究方向:石墨烯基材料的制备与应用;基于负碳技术的高性能锂硫电池的研究;生态环境材料制备及其在电化学领域的应用。主持国家自然科学基金青年项目、企业横向等多项基金。

周震(通讯作者),郑州大学化工学院院长、长江学者、享受国务院政府特殊津贴专家。主持国家重点研发计划项目课题和国家自然科学基金重点项目等研究,通过高通量计算、实验与机器学习相结合设计可再生能源存储与转化材料与系统。在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.和Adv. Mater.等期刊上发表论文350余篇,被引48000余次,h-index为123。2014-2023年连续11年入围“爱思唯尔”中国高被引学者榜。2018-2024年连续七年入选“科睿唯安”全球高被引科学家。2020年入选英国皇家化学会会士(FRSC)。现为Journal of Materials Chemistry A和Green Energy & Environment等期刊副主编、Journal of Power Sources编辑以及Batteries & Supercaps和《过程工程学报》等期刊编委,中国电子学会化学与物理电源技术分会第八届委员会委员、中国化学会理论化学专业委员会委员、中国自然资源学会资源循环利用专业委员会委员和河南省委决策咨询委员会委员。