在下一代二次电池体系,锂硫电池因其较高的能量密度和低成本优势受到了广泛的研究和关注。然而,锂硫电池的商业化应用仍面临诸多挑战,尤其是多硫化物的穿梭效应和缓慢的反应动力学,严重制约了锂硫电池的容量和循环性能。硫正极作为锂硫电池的关键组成部分,其性能优化对锂硫电池的性能提升具有重要影响,已经成为目前锂硫电池领域的研究重点。目前针对硫正极的优化策略主要是通过将单质硫与功能性的宿主材料复合,设计构筑硫复合正极材料,进而改善锂硫电池的电化学性能。在众多的宿主材料中,共价有机框架(Covalent Organic Frameworks, COFs)因其高度有序的孔结构、易于功能化修饰和结构可设计性等优势而备受研究者关注,已逐渐成为硫正极宿主材料的研究热点。

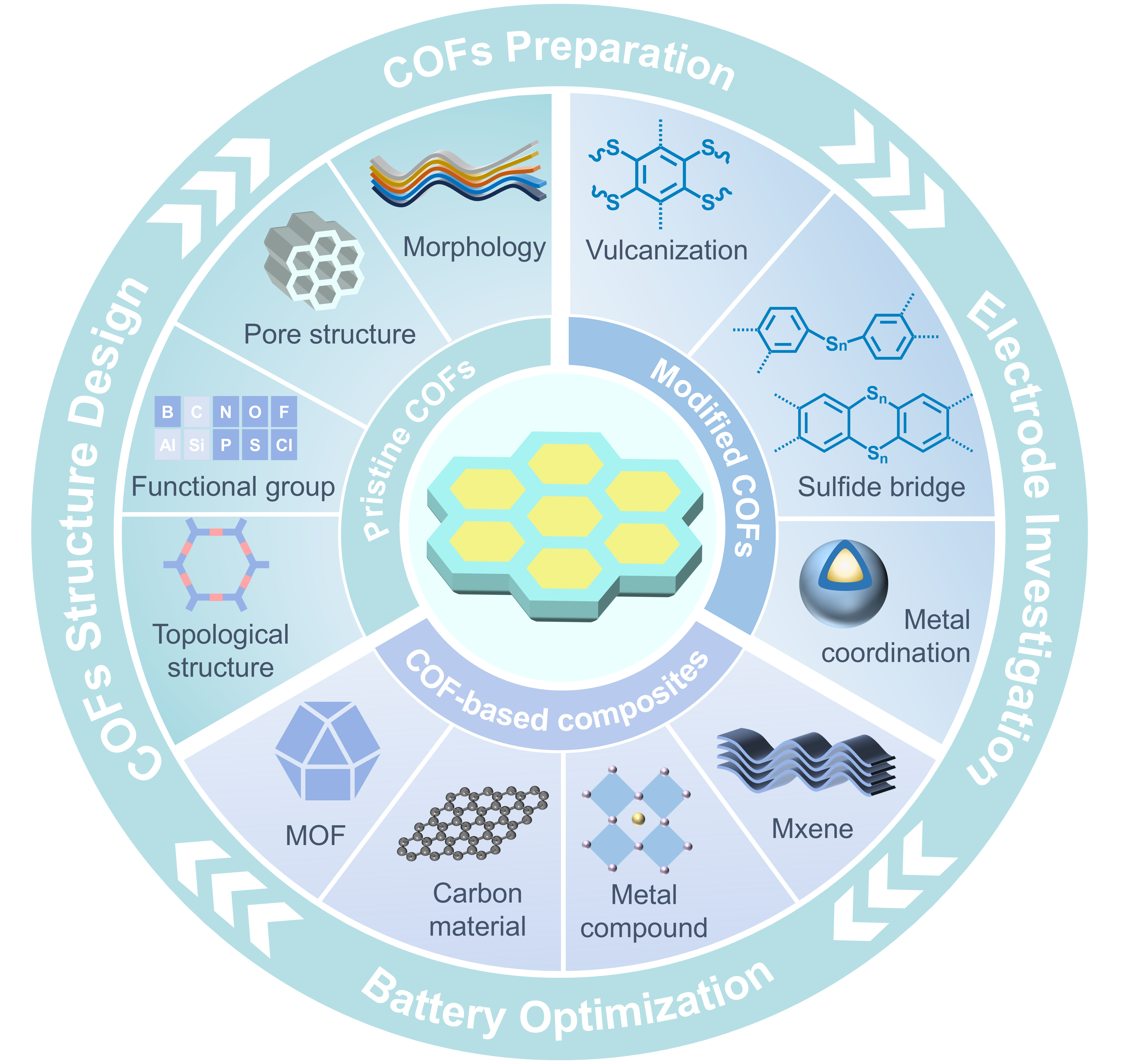

郑州大学化工学院周震教授团队系统总结了COFs在锂硫电池硫正极中的应用研究进展。该综述全面梳理了纯 COFs、改性 COFs 及 COFs 基复合材料在提高硫正极性能方面的设计策略,为开发高性能的 COF 基硫正极提供了更清晰的研究视角。此外,该综述从 COFs 结构设计、COFs 规模化制备、电极研究以及电池优化等四个方面,深入分析了基于 COF s的硫正极所面临的关键挑战,并展望了未来的研究方向。该综述希望为高性能COFs基硫正极的合理设计和开发提供参考,助力锂硫电池的进一步发展。该综述以“Recent progress on covalent organic frameworks-based sulfur cathodes in lithium‑sulfur batteries”为题发表于Coordination Chemistry Reviews期刊。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ccr.2025.216988

作者简介:

吴蔓蔓(第一作者),现为郑州大学化工学院直聘研究员,2021年在南开大学获得有机化学专业博士学位,导师为陈永胜教授,2022年加入郑州大学化工学院,任直聘研究员。主要研究方向为共价有机框架材料的可控构筑及其在二次电池中的应用研究。先后主持国家自然科学基金青年基金、河南省博士后资助项目、中国博士后科学基金面上项目等。在Adv. Funct. Mater., Nano Energy, Chem. Eng. J., Interdiscip. Mater.等期刊发表多篇论文。

周震(通讯作者),郑州大学化工学院院长、长江学者、享受国务院政府特殊津贴专家。主持国家重点研发计划项目课题和国家自然科学基金重点项目等研究,通过高通量计算、实验与机器学习相结合设计可再生能源存储与转化材料与系统。在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.和Adv. Mater.等期刊上发表论文350余篇,被引48000余次,h-index为123。2014-2023年连续11年入围“爱思唯尔”中国高被引学者榜。2018-2024年连续七年入选“科睿唯安”全球高被引科学家。2020年入选英国皇家化学会会士(FRSC)。现为Journal of Materials Chemistry A和Green Energy & Environment等期刊副主编、Journal of Power Sources编辑以及Batteries & Supercaps和《过程工程学报》等期刊编委,中国电子学会化学与物理电源技术分会第八届委员会委员、中国化学会理论化学专业委员会委员、中国自然资源学会资源循环利用专业委员会委员和河南省委决策咨询委员会委员。