非质子型锂氧(Li–O₂)电池因其理论能量密度高达约3500 Wh kg⁻¹,被认为是最具前景的下一代储能技术。但在实际应用中,仍面临着高过电位、副产物生成以及电极钝化等关键问题。具体而言,缓慢的氧还原/析出反应(ORR/OER)动力学导致充放电效率低下,而反应过程中生成的活性中间体(如O₂⁻、LiO₂)不仅会腐蚀电极与电解液,还会形成难以分解的碳酸盐副产物。同时,绝缘性的Li₂O₂往往以表面沉积方式快速覆盖电极,造成孔道堵塞与过早失效。传统方法如优化电解液溶剂、引入催化剂或可溶性氧化还原介质虽能一定程度改善性能,但往往伴随新的副作用,难以从根源解决问题。

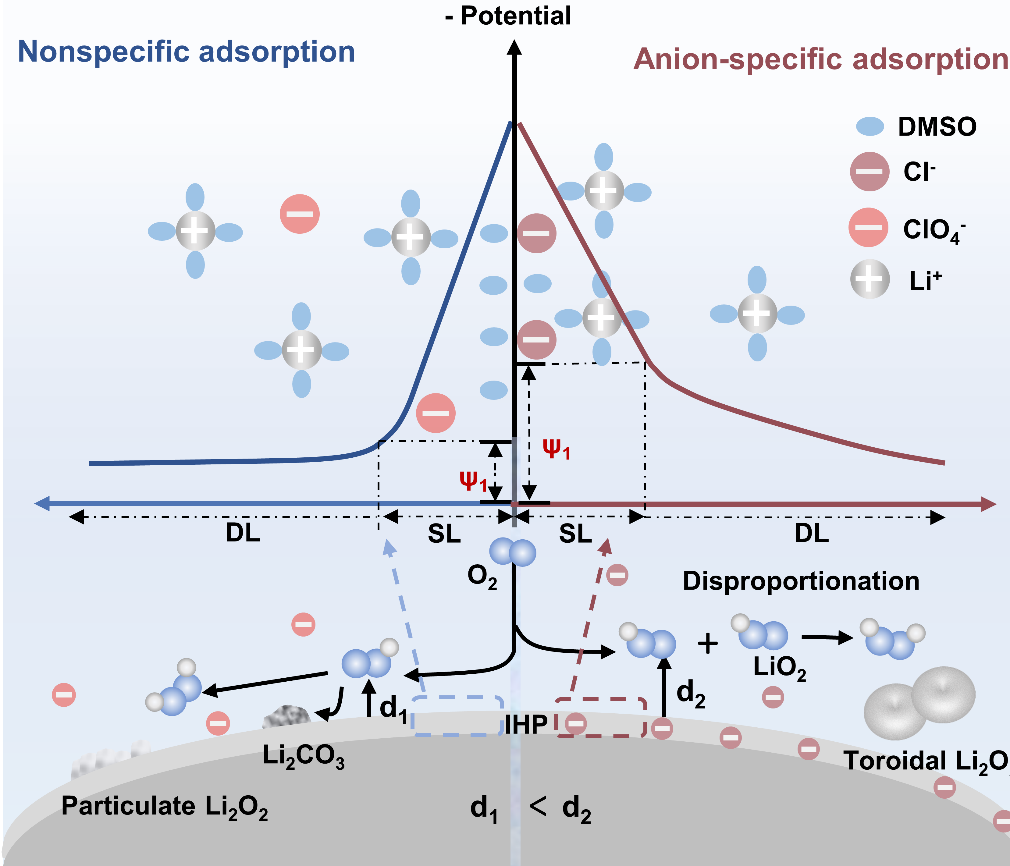

该研究表明,Cl⁻在电极表面的特异性吸附能够重构电双层结构:一方面增强界面电场,降低氧还原反应能垒,使放电过电位降至0.26 V;另一方面通过排斥O₂⁻中间体,引导Li₂O₂以环形颗粒方式沉积,避免电极钝化并提升容量。同时,该策略有效抑制了副产物生成,并利用Cl⁻/Cl₃⁻氧化还原过程降低了Li₂O₂分解电位,使充电电压下降约360 mV。在实际测试中,LiCl体系的循环寿命显著提升:从32圈延长至62圈,在TEGDME体系中最高可实现189圈稳定循环。该工作展示了通过阴离子吸附实现电双层精准调控的新思路,为解决锂氧电池的界面失效问题提供了有效路径,也为其他金属–空气电池和高能量密度体系的设计提供了重要借鉴。

论文信息

Z. Zhang, Y. Dou, Z. Zhao, Z. Zhou, and Z. Peng, “ Unlocking the Energy Capabilities of Aprotic Lithium-Oxygen Batteries by Anion-Specific Adsorption Induced Interfacial Remodeling.” Adv. Funct. Mater. (2025): e15490. https://doi.org/10.1002/adfm.202515490

作者简介

张正才(第一作者),郑州大学2023级硕士研究生,2023年毕业于河南科技大学,同年考入郑州大学化工学院,主要从事于金属空气电池基元反应的原位电化学研究。

窦雅颖(通讯作者):郑州大学化工学院直聘研究员。2021年毕业于吉林大学凝聚态物理专业,获理学博士学位。同年8月加入郑州大学,主要研究方向为金属空气电池,涉及反应机理揭示、高效催化剂设计、催化机理探究等方面。主持国家自然科学青年基金项目、中国博士后面上项目等科研基金;近年来在Natl. Sci. Rev.、CCS Chem.、Electrochem. Energy Rev.、Energy Storage Mater.等期刊以第一/通讯作者发表论文十余篇。

赵志伟(通讯作者):2021年在中国科学院长春应用化学研究所获得博士学位,2021-2023年在中国科学院大连化物所从事博士后研究,2023年入职大连化物所彭章泉研究员领衔的“谱学电化学与锂离子电池”研究组。主要研究方向为二次电池界面电化学(锂离子电池、锂空气电池等反应路径解析及界面调控方向)以及原位光/质谱电化学(拉曼、红外、气相质谱、电喷雾质谱,气/固/液物种的多维度和多角度解析)等,以第一作者和(共同)通讯作者身份在J. Am. Chem. Soc.,Adv. Mater. Angew. Chem.,ACS Energy Lett.(4), Adv Energy Mater.(2), Adv. Funct. Mater.(3), Nano Lett.等期刊发表学术论文23篇(IF > 10的文章18篇),授权发明专利8项,主持国家自然科学基金青年项目。