走进郑州大学双足机器人实验室(以下简称“双足实验室”),耳边是此起彼伏的键盘敲击声。实验室成员们坐在计算机前,或编写代码,或学习网课,各自沉浸在一方小小的世界里。桌面上摆放着一个双足人形机器人、一辆智能车、一架无人机和一些实验装置,桌旁搁置着一张铺着毛毯的折叠床,无声地见证着实验室的一个个日夜。

双足实验室的研究从一个双足人形机器人开始,致力于机器人研发、控制及应用工作,范围涵盖多个学科和多种技术。从2012年成立至今,实验室成员斩获2019亚太机器人世界杯天津国际邀请赛RoboCup@home组赛项一等奖、中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛—工程竞技类机器人—类人形机器人竞技全能赛全国一等奖(亚军)等多项国际国内赛事奖项,发表多篇高水平论文,拥有多项专利。许多成员保研至国内外名校,或被聘用至国内外知名企业。在双足实验室,不仅有创新思维的碰撞、软硬件实力的提升,更有亦师亦友的珍贵情谊。

“实验室像家一样”

电气与信息工程学院2022级曹家希同学第一次来到双足实验室时,正碰见学长学姐们在讨论问题。“当时我就觉得实验室氛围真好,大家都把实验室当成家一样。”完成各项招新考核后,他如愿进入实验室。

“初进实验室时,无论是操作机器还是编写代码,难免有手足无措之感。”机械与动力工程学院2022级的周庆鑫回忆。从0到1的突破,从实验室学长学姐的经验传授开始。除常规的技术指导外,双足实验室的“前辈”更倾向于向“新手”传授方法论层面的指导。“这些指点让我们高效地将基础知识运用到项目实践中,无意中规避了很多困难,迅速走上正确的道路。”曹家希说。

在实验室做科研和学习,成员们感到“坐得住”“很安心”。尤其到备赛阶段,大家就一起废寝忘食地跑数据、做测试、调试机器,有时甚至睡在实验室里。在与机器人和编程的交手中,实验室成员们逐渐燃起了对科研的热情,从基础研究出发开始了科研的旅程。

不断改进双足人形机器人是实验室成员深化科研成果的重要渠道。在此过程中,“创新”是解决问题的有力手段。在2023年中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛(工程竞技类机器人—类人形机器人竞技全能赛)中,由于规则的改变,之前的机器人上的红外传感器易受环境光线的干扰,识别稳定性很差,胜算甚微。深思熟虑后,大家决定改用在机器人上搭载摄像头,使其直接对赛道进行感知。

“我们是第一个采用摄像头方案的队伍,其实心里也挺没底的。”曹家希说。他们不断调试、测试,但最初摄像头虽然解决了红外传感器的一些弊端,但对一些特定任务区(如弯道、障碍物)的识别仍然不稳定。直到赛前一周,他们终于找到了易误区的一些识别画面特征,通过编写针对性的实时算法,在捕捉和判断后执行正确指令,针对机器人易出错的环节进行了有效的算法改进,彻底解决了稳定性的问题。在比赛中,他们是第一个采取摄像头纯视觉方案并实现所有功能的队伍,取得了该赛道全国亚军的好成绩。

他们是科研中攻克难题的同行者,生活中酸甜苦辣的分享者,成长道路上喜悦的同庆者。在共同进步的过程中,他们逐步建立起温暖深厚的友谊,并肩走向更远之处。“在此过程中,老师们积极帮我们建立与相关专业人员的沟通,保证我们的设备始终可以正常运行。”计算机与人工智能学院2021级的石祥立说。另外,计算机与人工智能学院也始终关注实验室的研究进展,为实验室提供了坚实的物质支持。

“并肩而行”走得更远

双足实验室的展示柜里整齐地陈列着一排排奖杯和荣誉证书。这些成果鼓舞着一代代双足实验室的同学接续奋斗,走向更加深广的世界。2024年9月,5名2021级的双足实验室成员凭借着优异的表现,保研至清华大学、西安交通大学、东北大学和信息工程大学,超过该年级实验室成员的半数。

“当我看到学长学姐都能做出优异的成绩,身边的小伙伴也是齐心协力地做好一个个项目时,我便更有勇气去挑战一些困难的事情。”石祥立认为双足实验室给他的底气让他“不会轻易否定自己”。抱着这样的态度,石祥立在重大科技创新竞赛中获21项国家级和14项省部级奖励,发表1篇SCI论文和2篇EI会议论文,先后荣获国家奖学金、国家励志奖学金等荣誉,成功直博保研至清华大学深圳国际研究生院。

对于机械与动力工程学院2021级的陈镇铧来说,双足实验室学科交叉、知识融合、技术集成的特点让他掌握了更全面丰富的知识。在大一的双足实验室宣讲会上,他了解到现代机械设备广泛融合了电子、控制、传感和信息技术,加入了实验室和计算机相关性更强的电控组。陈镇铧掌握了一些编程语言和算法知识,这方面的知识积累让他“拥有了更强的核心竞争力”。得益于此,陈镇铧成功推免至西安交通大学,攻读机械工程-激光精密制造专业方向的研究生。

在双足实验室的科研经历不仅提高了成员们的“硬实力”,也让他们在面临道路选择和学习困境时有了分享和倾诉的挚友。计算机与人工智能学院2021级的黄健坦言自己大一大二时并无坚定的保研想法。在实验室学长学姐热心的经验分享和帮助之下,他最终保研至东北大学。邵一帆在大三时曾经认为自己保研无望,在目标摇摆不定的时刻,他在实验室朋友们的支持下潜心于学习和科研,最终保研至西安交通大学。

“自己真正追求的是什么”是他们在实验室时常会谈到的话题。计算机与人工智能学院2021级的刘畅在一次宣讲会上萌发了成为一名军校研究生的想法。“我的爸爸是一名退役军人,受他影响,我一直很想把青春献给国防事业。”当刘畅把想法告诉实验室的伙伴们时,得到了大家的一致支持。“准备军校研究生的推免时,我每天都和他们聊天,在最难熬的时候,也多亏他们的陪伴。”刘畅感慨道。现在,他如愿收到了中国人民解放军战略支援部队信息工程大学的入学通知。“万家灯火辉映,军人当为执剑守护之卫士,今夜如此,夜夜皆然!”刘畅始终记得自己听到国防部发言人谭克非大校说这句话时自己热泪盈眶的瞬间。在未来,他将以一名军人的身份继续前行。

身处双足实验室,大家勠力同心,在科研道路上向深处钻研、向广处发展;走出双足实验室,成员们各秉所志,奔赴更加广阔的天地。双足实验室用一个小小的双足人形机器人撬动了很多青年学子的科研梦想,一代代从双足实验室走出去的同学们也正在用勇于创新和脚踏实地的精神书写属于自己的人生篇章!(魏沁雯 吕品涵 撰稿)

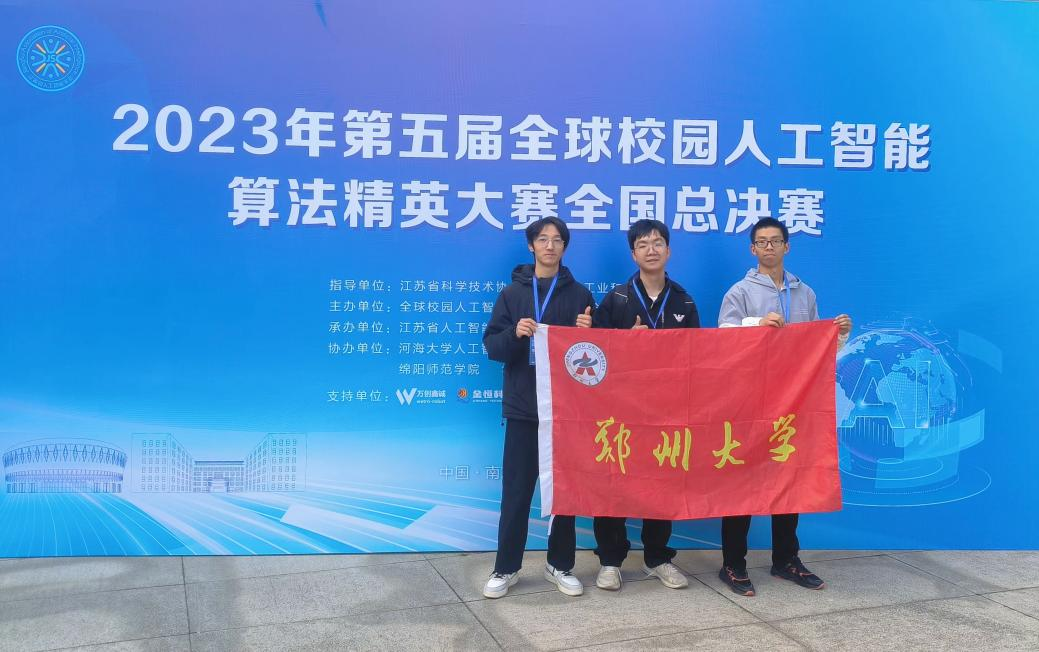

部分实验室成员一起参加相关科研比赛

部分实验室成员一起参加相关科研比赛