为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承红色基因,弘扬革命精神,充分发挥社会实践在研究生思想政治教育与实践能力培养中的重要作用。2025年6月30日至7月3日,在郑州大学河南省医药科学研究党委的统筹安排下,成立“河南省医药科学研究院研究生暑期社会实践活动团”,由党委副书记、纪委书记高峰带领13名师生前往信阳市罗山县何家冲开展“传承红色基因·助力乡村振兴”主题活动。

6月30日下午,团队师生首先来到何家冲红二十五军长征出发地纪念馆。在展馆讲解员的引导下,依次参观了“长征溯源”“鏖战征程”“精神传承”等展区,透过一幅幅历史地图、一件件革命文物(如红军用过的公文包、油灯)和多媒体互动展项,系统了解了红二十五军从何家冲出发,历经千难万险完成长征的壮阔历程。大家不时驻足凝视,在 “独树镇战斗”“庾家河激战” 等场景复原区前久久伫立,深切感受着红军将士们在枪林弹雨中浴血奋战、不怕牺牲的英雄气概。

(队员在纪念馆进行交流与参观)

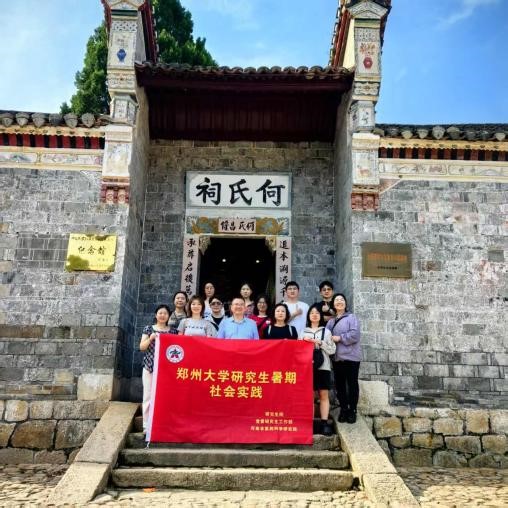

随后,团队师生移步至何家祠。这座古朴的建筑曾是红二十五军的重要活动场所,屋内保存着当年红军召开会议的桌椅、书写标语的墙壁等历史遗迹,处处透着岁月的厚重与革命的印记。讲解员介绍,这里不仅是红军战士们休整、议事的地方,更是当地群众与红军鱼水情深的见证 —— 当年村民们曾冒着生命危险为红军送粮送药,用实际行动支持革命。师生们轻抚着斑驳的墙面,仿佛能听见当年红军与群众促膝谈心的话语,内心对 “军民团结、生死与共” 的革命情谊有了更深刻的体会。

(队员在何氏祠参观学习)

7月1日清晨,实践团沿着红二十五军当年的行军路线,向何家冲西侧的军帽山进发,开启“重走长征路”体验。这座因山顶形似军帽而得名的军帽山,曾是红军设岗放哨、隐蔽行军的重要阵地。尽管如今山间步道已重新修缮,但同学们仍然攀登得格外吃力,汗水顺着脸颊直往下淌。大家不禁感慨:如今有修整过的步道尚且如此艰难,难以想象几十年前,一群年轻的红军战士在缺衣少食、装备简陋的情况下,是凭着怎样的意志在这片山野间穿梭作战。亲身经历让大家对“不畏艰险”的长征精神有了更真切的体会。

(队员重走长征路)

军帽山脚下,一片水光潋滟的稻田闯入眼帘,几位老农正挽着裤脚站在水田里插稻秧。沾满泥浆的裤腿、被太阳晒得黝黑的脊背,还有手中不断翻飞的秧苗,在田埂边构成一幅鲜活的农耕图景。同学们虚心请教老农,深入了解了稻田种植知识与经验。大家看着老人脚下深深浅浅的泥坑,想起了山顶上那些模糊的战壕遗迹,忽然明白:红军战士的冲锋与百姓的耕耘,从来都是这片土地上最动人的共生图景。如今稻浪翻滚的田野,正是当年军民同心守护的家园;而我们脚下的每一步路,都连着先辈的热血与今人的坚守。

(队员在田间进行调研)

在红二十五军长征出发地旧址—一棵历经千年风雨的古银杏树下,粗壮的枝干如虬龙般伸向天空,斑驳的树皮刻满岁月的痕迹,却仍枝繁叶茂、生机盎然。何大妈的后人何桂英在这颗树下向师生们讲述何大妈与红军的温暖故事。“当年我的曾祖母何大妈,就是在这树下给红军缝过棉衣、藏过伤员。有一次,三名红军伤员被敌人追捕,她连夜把人背到后山山洞,每天冒着风险送水送药,直到伤员痊愈归队。”古银杏的叶片在风中轻轻摇曳,与何大妈后人讲述的红色记忆交织在一起,既映照着革命年代军民鱼水情深的温暖,也彰显着新时代党员传承初心、接续奋斗的赤诚。

(队员在古银杏树下聆听何大妈的故事)

下午实践团赴何家冲村党支部调研,通过参观、访谈深入了解“红色引领绿色发展”党建模式。队员们重点学习党支部在乡村振兴中的创新做法,并就“党建+特色产业”路径与何家冲村支部书记何宗伟进行交流,收获了基层党建与健康乡村建设结合的宝贵经验。

(队员在何家冲村党支部调研)

随后,一场以“聆听红色故事,传承革命精神”为主题的访谈活动在此开展,活动通过采访何家冲村民,以口述历史的方式,传承长征精神。“从建设以来,生活质量不断的提升,生活环境也改善了” 90多岁的老村支书一边说着,一边用布满皱纹的手比划着,话语间满是对党的崇敬。60 多岁的周奶奶则讲述起何家冲今年来的巨大变化。“以前村里黑灯瞎火的,天一黑大家都不敢出门。现在可好,路灯亮堂堂的,晚上出来散步也方便。” 说起如今的幸福生活,周奶奶眼中满是对未来的憧憬。此次访谈活动不仅是对红色记忆的收集,更是一次红色精神的传承与弘扬。参与活动的志愿者们表示:“听着村民们的讲述,实实在在的感受到了党与人民群众的鱼水深情。我们有责任将这些故事记录下来,传递给更多的人。让更多人了解何家冲的红色历史,传承长征精神。

(队员在村民家进行访谈)

7月2日上午,实践团来到何家冲学院乡村振兴探索案例馆,系统学习了不同的乡村振兴标杆案例,从产业发展、生态保护到文化传承等多维度汲取发展智慧。团队师生随后走进田间地头开展产业调研。在茶园,茶农详细介绍了传统制茶工艺与现代销售的融合模式;在豆腐工坊,负责人展示了“小豆腐大产业”的产业升级经验。队员们深刻认识到:乡村振兴既要借鉴他山之石,更需立足本土基因。革命老区的红绿产业融合发展模式,为医药学子投身健康乡村建设提供了全新视角。

(队员开展乡村振兴调研)

下午,实践团赴铁铺镇乡村卫生院开展基层医疗调研。队员们实地考察医疗设施配备情况,与医护人员深入交流,了解农村常见病诊疗、公共卫生服务等现状。此次调研让同学们对基层医疗需求有了更直观认识,也为今后自己的医药研究方向提供了更多的参考。

(队员进行乡村卫生调研)

最后,研究生在耿楼村文化广场为刚刚放暑假的小学生开展了健康科普互动,同学们结合专业所长,用生动有趣的小故事向孩子们讲解日常健康知识,比如勤洗手的重要性,还教孩子们做 “海姆利克急救”等简易的医学常识小互动。孩子们听得认真,不时举手提问,现场气氛十分活跃。夕阳的余晖洒在广场上,孩子们的笑脸镶着金边,眼眸里的光,映着亮晶晶的未来。这次互动让同学们深切感受到,乡村的希望在孩子身上,作为新时代的青年学子,不仅要传承红色基因,更要以实际行动助力乡村孩子的成长,为他们点亮科学与健康的灯塔。

(队员为儿童开展健康科普活动)

此次何家冲社会实践,是一场与红色历史的深度对话,更是一次对灵魂的深刻叩问。当指尖拂过纪念馆里红军用过的斑驳水壶,当耳畔回响着军民一家亲的往事,当军帽山的清风裹挟着先辈的呐喊掠过耳畔,红二十五军长征精神不再是书本上的文字,而是化作滚烫的热血在每一位师生心中奔涌 —— 那是绝境中不灭的信仰之火,是风雨里不倒的担当脊梁,是革命先辈用青春与生命熔铸的精神丰碑。踏上这片土地,才懂得‘长征’二字的千钧重量;触摸这段历史,才明白‘初心’二字的滚烫温度。

同学们纷纷表示,这份在何家冲汲取的精神力量,将化作师生们夜读时案头的灯火,化作实验室里专注的眼神,化作走向基层时坚定的脚步,让红色基因融入血脉、刻入骨髓,以青春之名续写革命先辈的未竟之业,用学识与担当为民族复兴铺路,为人民健康护航,让长征精神在新时代的征程上,永远闪耀着不灭的光芒! (熊文卓、刘芮辰供稿)