化石燃料的广泛使用导致环境污染问题日益严重,特别是温室气体排放引发的气候变化已引起全球高度关注。减少二氧化碳排放不仅是实现碳达峰与碳中和目标的关键举措,更是化学工程领域迈向可持续发展与环境保护的必由之路。近年来,膜技术作为绿色低碳的二氧化碳捕集方案取得重大突破,其中多孔框架材料的出现尤为引人注目。在众多材料中,金属有机框架(MOFs)因其独特的结构优势在气体分离领域获得广泛应用。由于在配位化学领域的开创性贡献,MOF材料的发明者荣获了2025年诺贝尔化学奖,彰显了其重要的科学和应用价值。

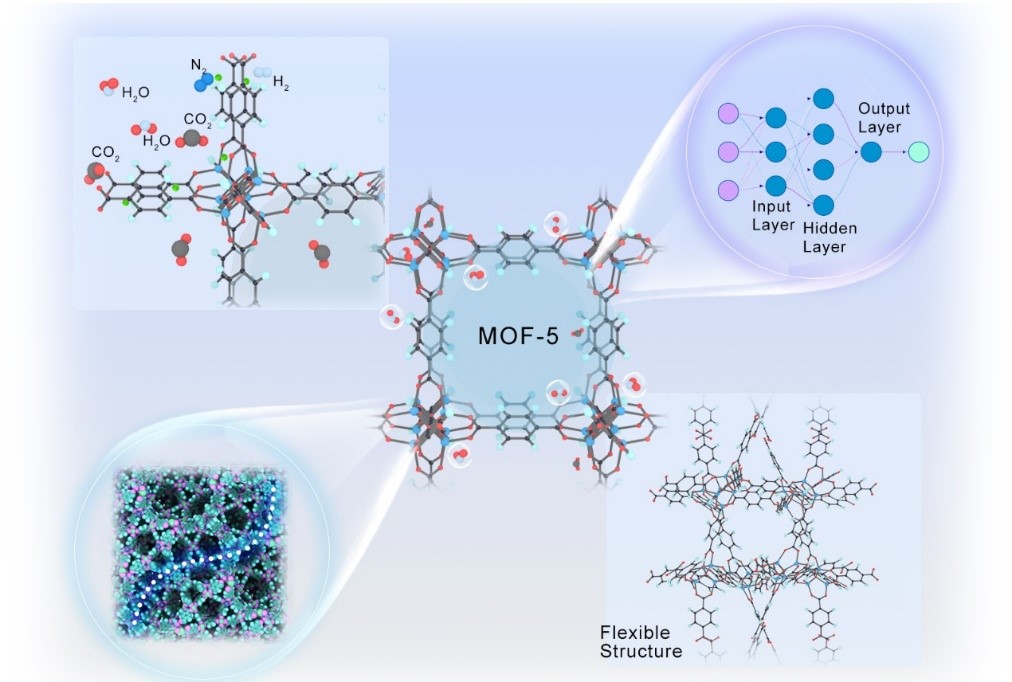

尽管相关领域获得了一些进展,但是在分离体系中框架结构的柔性对动力学行为的影响的内在机制仍然未得到充分探索,这一定程度上限制了材料的开发进度。而且当前研究仍然依靠大规模的试错方式进行材料开发,机器学习方法和理论计算、实验存在一定的脱节现象。近年来,人工智能的兴起打开了材料智能开发的突破口,通过人工智能驱动的自动化实验和智能设计融合的途径,帮助人们理解材料-性能之间的构效关系并极大促进了材料开发的进度。

为了研究上述问题,郑州大学周震团队系统综述了人工智能驱动用于CO2捕集的MOF材料的相关研究进展。文章全面梳理了从理论计算、机器学习到全自动实验的智能设计全链条策略,为开发高性能碳捕集材料提供了新视角。此外,文章深入剖析了该领域在计算方法、智能计算及AI-理论-实验融合等方面面临的关键挑战,并展望了未来发展方向,为智能化设计MOF材料提供了有益的见解。

相关成果以“The evolution of MOF discovery for CO2 capture: From high-throughput screening to AI design and automated laboratories”为题,在Materials Today上发表综述文章。郑州大学化工学院为第一单位,博士研究生邱勇为论文第一作者,田芸副教授和周震教授为共同通讯作者。本研究得到国家自然科学基金、河南省自然科学基金的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.10.017

作者简介:

邱勇 (第一作者):郑州大学博士在读,2022年在南昌大学获得材料成型及控制工程学士学位,2022年至今就读郑州大学化学工程专业,师从田芸、周震老师,主要从事化工与人工智能交叉领域理论计算。

田芸(通讯作者),郑州大学化工学院副教授,2012年和2017年分别于华东理工大学和美国加州大学河滨分校获得工学学士和博士学位,博士期间师从统计热力学专家吴建中教授。主要研究方向是结合经典密度泛函理论等统计热力学方法与机器学习算法,对限域空间中流体在主体和界面相的热力学平衡分布和动力学迁移性质进行多尺度模拟,预测电池的宏观性能并进行系统优化。主持国家自然科学基金面上项目一项,国家自然科学基金青年项目以及河南省优秀青年基金。近年来以通讯作者或第一作者身份在AIChE J.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv Mater、Energy Environ Sci.、ACS Energy Lett.等期刊上发表论文近20篇。现为《化工学报》(英文版)青年编委。

周震(通讯作者),郑州大学化工学院院长、长江学者、享受国务院政府特殊津贴专家。主持国家重点研发计划项目课题和国家自然科学基金重点项目等研究,通过高通量计算、实验与机器学习相结合设计可再生能源存储与转化材料与系统。在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.和Adv. Mater.等期刊上发表论文350余篇,被引48000余次,h-index为123。2014-2023年连续11年入围“爱思唯尔”中国高被引学者榜。2018-2024年连续七年入选“科睿唯安”全球高被引科学家。2020年入选英国皇家化学会会士(FRSC)。现为Journal of Materials Chemistry A和Green Energy & Environment等期刊副主编、Journal of Power Sources编辑以及Batteries & Supercaps和《过程工程学报》等期刊编委,中国电子学会化学与物理电源技术分会第八届委员会委员、中国化学会理论化学专业委员会委员、中国自然资源学会资源循环利用专业委员会委员和河南省委决策咨询委员会委员。