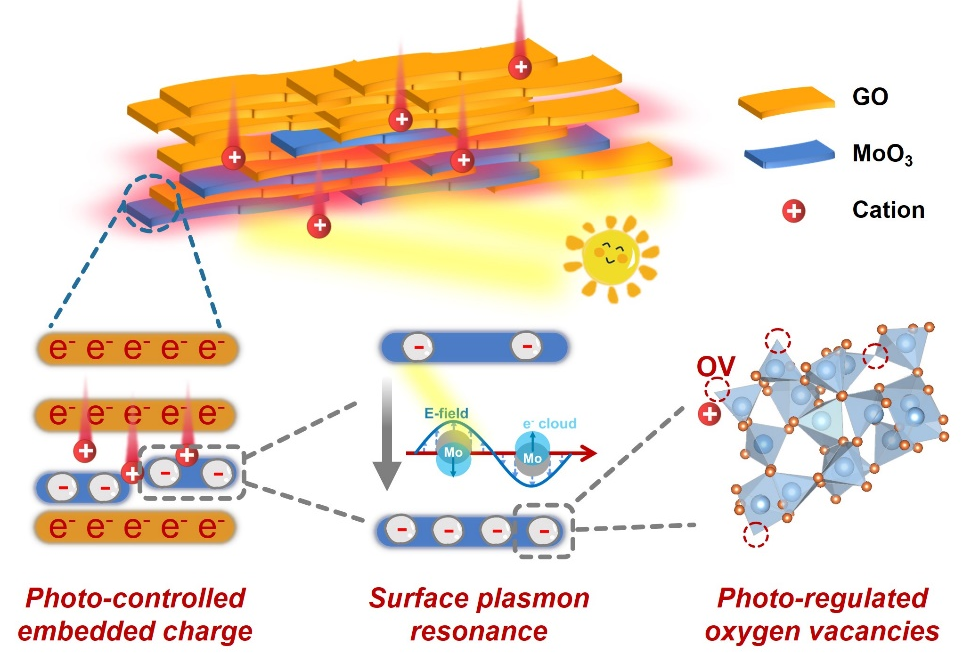

近日,我院刘佩老师与中国科学院理化技术研究所闻利平研究员合作,通过将具有可控氧空位的三氧化钼(MoO3)嵌入氧化石墨烯(GO)层状结构中,构建了一种化学工程不对称纳米流体膜(ANM),并系统研究了缺陷化学调控的光活化离子传输行为。在光激发下,MoO3纳米片通过光化学H⁺插层表现出可调谐的表面等离子体共振(SPR),导致氧空位增加和自由电子浓度升高。这些空位使MoO3富含局域表面电子,形成可调谐的SPR,产生负电荷中心,并通过缺陷诱导的极化显著增强空间电荷。MoO3纳米片不仅增加了层间距,还通过氧空位产生的过量电子形成负电荷中心,捕获阳离子并加速其扩散过程。通过DFT计算,研究人员证实表面氧空位的存在与增加可加速K+在MoO3表面的吸附动力学,为活性离子传输提供驱动力。得益于缺陷激活的离子传输与SPR增强的空间电荷,该系统在平衡电解液中实现了439.2 W/cm2的显著输出功率密度,光-离子能量转换效率达7.98×10-4%。该研究首次阐明了本征缺陷对纳米流体膜内活性离子传输的调控机制,同时为纳米流体环境中光子-电子-离子相互作用提供了新视角。

缺陷工程为通过精确调控离子传输路径提升2D纳米流体离子泵性能提供了变革性机遇。随着缺陷调控技术的快速发展与2D材料组成和结构的多样性,该策略有望成为普适性方法。然而,全面理解缺陷-离子传输关联,并合理设计基于TMO的膜以实现目标能量转换应用仍是关键挑战,需要结合原位光谱、机器学习引导的缺陷建模与纳米流体器件工程等跨学科手段。未来2D纳米流体光驱动离子传输的发展将聚焦于精准空位掺杂协同、等离子体-光子协同以及仿生分级通道设计,结合多机制能量转换协同,以缩小与生物系统的效率差距,同时实现可扩展的多功能能量转换平台。

相关研究成果“Photoactivated Ion Transport: Role of Intrinsic Defects and Plasmonics for Efficient Ionic Power Harvesting”发表在化学国际顶级学术期刊Journal of the American Chemical Society上,我院直聘研究员刘佩为论文第一作者,刘佩、许群、闻利平为论文共同通讯作者。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c09051