在多姿多彩的校园生活里,每个人都在追寻着属于自己的梦想和故事。然而,“社恐”却像一道无形的墙,阻挡了许多同学探索世界的脚步。今天,我们就来一起了解什么是“社恐”以及如何应对。

一、认识“社恐”

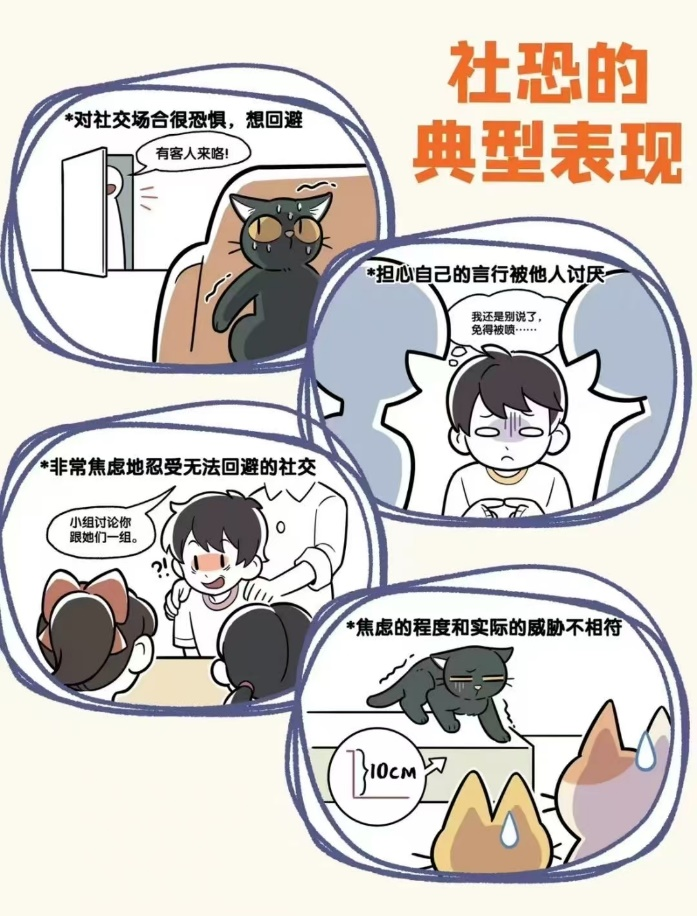

“社恐”全称为社交恐惧,以过分和不合理的对某种客观事物或情境的恐惧和焦虑为主要表现。比如,一旦在社交场合感觉到别人在注意自己,就会开始感到不自然,甚至出现心率加快、恶心或者尿急等症状。

那么内向等于“社恐吗”?

你是否测试过自己的MBTI?很多人认为“社恐”就是“i人”。事实上,两者的概念有很大区别。

在MBTI中,“i”代表的是“内向”的特质倾向。内向的人只是喜欢独处或与三两好友待在一起,并不代表他们会对社交产生恐惧和焦虑。而“社恐”人不一定喜欢独处,但是他们又容易对社交产生焦虑和恐惧心理。

举个例子,学校有一个联谊活动,“社恐”的人可能很想参加,但因为害怕自己没人缘或者认为自己不健谈会丢脸而没去成,甚至在之后的日子里感到自责和懊悔。而内向的人往往对联谊活动不感兴趣,即使他们去联谊,也不一定会产生焦虑的想法或者认为自己表现很差。另外,外向的人也可能会出现社交恐惧的情况。

因此,内向与“社恐”之间不能划等号

二、“社恐”是把“双刃剑”

“社恐”听起来是一种贬义词,那么“社恐”是百害而无一利吗?并非如此。

我们通常觉得“社恐”会带来焦虑、紧张,进而影响心态与言行。但是适当的紧张与焦虑会使我们在与人交往的过程中更加注意自身的言行,进而能够给予他人尊重、避免冒犯到他人。

另外,容易“社恐”的人通常有责任心、同理心,会为他人着想,正是因为担心自己在社交场合出错而影响他人才会产生社交恐惧心理。因此,“社恐”的人通常会照顾他人的感受、乐于倾听等等,这些特质与社交恐惧共存,并且对社交有利。

适当的“社恐”会有利于我们社交,但是过度恐惧会影响人际交往。因此,我们要调整恐惧心态。

三、如何应对“社恐”

心理学家埃伦·亨德里克森认为,想要克服社交恐惧,合适的做法不是消灭恐惧,而是做回真实的自己,这个真实的自己也包括带着焦虑的自己。“社恐”具有双面性,因此我们无需完全消灭对社交的恐惧,合理应对“社恐”,会为我们的社交加分。

如果不善言谈,那就多倾听;如果担心在社交场合中没有相识的人同行,那就和朋友相约而行;如果确实难以克服恐惧心理,也无需勉强自己,接纳自己的不足也是一种成长。

如需心理帮助,请及时联系辅导员和心理委员,我们将为你提供帮助且保密。

本篇文章部分图文信息来源于网络,如有侵权或冒犯请及时联系我们删除。